以疫情中的排練為題材的英劇《舞台劇》

以機器人為主角的戲劇《恐怖谷》 攝影/Gabriela Neeb

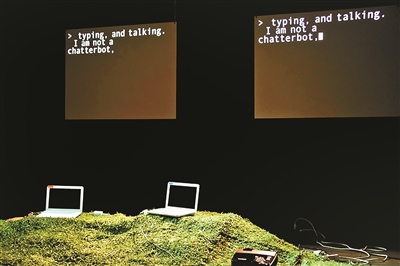

由兩台電腦完成的演出《Hello Hi There》 攝影/W.Siliveri

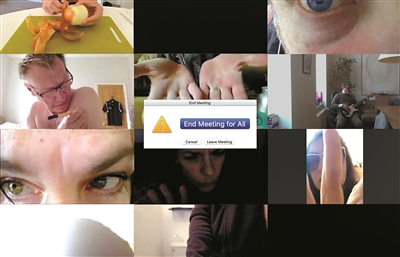

表演疫情期間無聊生活的《End Meeting For All》

◎今葉

在網上觀看舞台演出錄制而成的戲劇影像,或是通過直播軟件實時觀看一場演出,成為居家隔離生活的文化娛樂選擇之一,不少戲劇作品也因此被更多地觀看和討論。舉兩個中國劇場最近發生的例子:我們熟悉的首都劇場,可同時容納觀眾近千人,在4月初,通過騰訊視頻在線直播的王翀導演的《等待戈多》,兩天觀看人數達29萬人次﹔現象級的舞劇《永不消逝的電波》,在文旅部官網線上展演期間,豆瓣評分人數翻了近一倍。

關於“線上”是否可以替代劇場演出的討論,在這段時期此起彼伏,甚至上升到了“戲劇是否有存在的必要”這樣的高度。結論當然是“是”,劇場也不會因疫情中斷而失去存在的價值。即使線上可以彌補線下沒看過、或是看了卻錯過細節的遺憾,也終究難以替代劇場演出的現場感和真實的觀演關系。

然而,劇場的“現場感”和“真實感”是否被當下這個特殊時期重新定義了?即使線上不會代替現場,難道疫情過后,我們只是鼓掌歡迎劇場重新開業,然后重回劇場,就是對劇場藝術存在必要性的最佳宣言嗎?

英國演員把自己的疫情生活

拍成了一部劇

最近有一部廣受好評的英劇,由BBC出品,大衛·田納特和邁克爾·西恩主演的電視劇《舞台劇》(Staged)。其誕生於疫情期間,通過演員自拍、Zoom會議平台錄制完成。全劇共六集、每集15至20分鐘。劇中所有演員表演的就是自己,演出的內容非常即時和當下,道出了不少劇場工作者的苦水和困惑。

六集劇情圍繞著西蒙·埃文斯導演組織演員在線排演皮蘭德婁的《六個尋找作者的劇中人》展開,劇中的大部分場景都是以Zoom界面呈現,間歇性插入空空的超市貨架、卷紙生產線鏡頭,還有公共空間提示人們間隔兩米的標識牌。攝像頭前是居家隔離的演員們,他們或躺或趴,即使坐在攝像頭前,也是一臉慵懶、隨意、無聊,時而走神,望著窗外的鳥兒感慨自己是不是誤入了希區柯克的電影場景。

電視劇演到最后,演員們的排演任務也幾乎沒有開始,兩位主演通過Zoom討論最多的,就是海報上誰的名字應該排在前面。好消息是一經過了六集的努力,再加上客串的國寶級演員朱迪·丹奇的激勵,兩人終於為線上排練找到了該有的狀態,在全劇結束時鉚足了勁頭,准備開始認真排演全劇的第一幕第一頁。

《舞台劇》是一部演員如何在居家隔離期間調整工作狀態的生活記錄。除了大衛和邁克爾的故事主線,劇中被在家上網課的孩子耽誤了工作進度的家長,從始至終沒有出現在鏡頭前、卻始終牽動人心的80歲鄰居老太太,以及大衛的妻子去醫院幫助朋友接生等情節,都以聰明的方式,勾起觀眾對當下生活的感慨。

在第五集中,邁克爾和客串的艾德裡安分別講述了一個自己有關劇場的噩夢。邁克爾說夢到一個人站在劇院的舞台上,因為燈光晃眼,他看不到底下的觀眾席。他想到,隻要說話,劇院裡就會有人回應他,於是他開口,卻隻聽到自己的回音。這時有人打開了場燈,邁克爾才發現,觀眾席裡根本沒有人,隻有大衛坐在下面。而在艾德裡安的夢裡,他夢到自己躺在舞台上一直想要尖叫,但是翻來覆去、反復扭曲就是叫不出聲,最后還被一捆繩子綁住去和熊打架。孤獨、壓力、困惑,這兩個夢所傳遞的情緒,怕是會引起不少劇場工作者的共鳴。

《舞台劇》在特殊時期對鏡頭語言進行創造性的成功轉換:居家隔離,無法現場拍攝,創作者卻成功通過視頻會議、居家自拍,制作完成了一部劇集。媒介、技術的發展對藝術創作的影響一直存在,本質上,《舞台劇》與此前用手機拍攝的電影《橘色》《失心病狂》,或用電腦桌面錄屏制作的電影《網絡謎蹤》等等的探索,並無太多區別。隻不過,外在環境的改變,讓《舞台劇》的創作方式成為當下作品得以與觀眾見面的唯一選擇。這種必然性推動了創作者自身的變革和創新,成功與否,則取決於是否讓這種新媒介與當下現實生活和審美實現互動。

線上戲劇很多

為“雲觀眾”量身定做的少之又少

從電視劇回到劇場藝術。疫情期間,各地劇場的反應不可謂不迅速,安排上線的戲劇作品不可謂數量不多、種類不多元。大量劇團採用Zoom等視頻會議或是聊天軟件進行劇本朗讀、排演,或是錄播、直播演出。“Zoom劇場”成了當下劇場藝術創作的代名詞。然而,除了填補觀眾居家生活的空余時間,真正為“雲觀眾”量身定做的作品,少之又少。

一種是著眼於當下生活情緒共鳴的原創表演。簡單地說,就是演員在攝像頭前表演自己的居家生活,甚至夸張、刻意地表演“無聊”。這類創作的代表是英國強制娛樂劇團(Forced Entertainment)與柏林HAU劇院合作的線上項目《End Meeting For All》。作品共分三集,在每集30分鐘左右的錄播演出中,演員們或手舉酒杯,或望向窗外,展示自己的日常生活狀態。其中一個女演員頭戴灰白色的假發,反復向觀眾強調,這樣做是為了假裝我已經隔離了很久很久。而另一個演員往臉頰上抹酒水,或切洋蔥刺激流淚,表演失落悲傷的情緒。演出中還充斥著網絡媒介演出所特有的即興“障礙”,比如斷網、噪音或是因為接電話、給快遞開門、寵物的闖入等導致演出中斷。

其二是劇作家根據當下新創劇本,通過劇團zoom排演出來。理查德·納爾遜(Richard Nelson)與紐約公共劇院合作、創作了時長一小時的《What Do We Need to Talk About》。這部作品是繼劇作家從2010年開始創作的“蘋果家族”四部曲(分別為2010年的《That HopeyChangey Thing》、2011年的《Sweet and Sad》、2012年的《Sorry》,以及2013年的《Regular Singing》)之后,基於當下疫情的新作。

納爾遜的前四部“蘋果家族”系列的劇情,往往是基於一個特定的社會事件,比如選舉日或者9·11紀念日,讓家庭成員借此重聚,圍坐在客廳餐桌前聊天。而這次的新作,是基於當下情境的續寫,納爾遜在萊茵貝克的家中寫完劇本,交由公共劇院的演員們通過Zoom演出。家庭成員線上重聚,劇場裡的餐桌換成了Zoom界面,聊的也都是各自居家隔離生活的瑣事,比如如何購物、在醫院就醫的經歷,或是看到的網絡段子。

編劇也充分考慮到一個“bug”,本該居住在一起的“家庭成員”,現在隻能各自在家中完成表演。劇本為此設定了合理的場景,其中一人發燒,隻能隔離在自己房間,這就讓觀眾理解了兩人無法同屏的現狀。這部新創的續集引發了熱情回應,根據BroadwayWorld平台的統計,4月29日首演時,有超過5000人觀看了直播。此后四天裡,陸續又有超過30個國家的4.7萬余人觀看了該劇,而因為反響熱烈,這部作品將持續上線到6月底。

另一種形式則是重排經典。王翀導演結合現實,融入隔離、醫院、直播等元素,直播演出了貝克特的《等待戈多》。美國的Molière in the Park劇團排演了線上版的莫裡哀作品《恨世者》,線上版《答爾丟夫》也即將上線。莎士比亞依然是疫情期間被“Zoom”最多的作家,除了各種直播、互動的線上演出,圍繞莎士比亞在今天會如何寫劇的段子也成為人們熱議的話題,這背后也折射出人們對莎士比亞為觀眾寫劇意識的懷戀。

劇場藝術要生存,在當下隻能依靠網絡平台。實體空間虛擬化、觀看方式的變化,對這種探索提出了新的挑戰。觀眾變成了“雲觀眾”,坐在屏幕前,觀看的耐心、情感體驗都會發生巨大的變化,如果不能將觀眾有效納入演出,那麼按照劇場時長制作的線上演出,難免讓人坐立不安。既然是在屏幕界面上觀看,如何能讓觀眾認可這比看二三十分鐘的電商直播獲得感更高?

疫情影響下,不止是劇場、影院關閉,綜藝節目也隻能不帶觀眾錄制,這對於需要回應的綜藝,尤其是喜劇綜藝來說,演員的表演也遇到了新的挑戰。比如今年第六季《歡樂喜劇人》中,幾乎所有相聲演員都表示,不帶觀眾對自己表演節奏的把握形成困難和挑戰。而孫建弘針對“雲觀眾”以“一鏡到底”的方式量身定做的《體育課》,形式上服務於鏡頭前的觀眾,內容則基於當下最難在線上進行的“體育課”,可以說是非常寶貴的嘗試。當然也有垮掉的嘗試,比如某晚會安排了數百個印有真人照片的紙板在台下佔領觀眾席。

不論是線上演出看不到觀眾,還是線下演出沒有觀眾,如何重新構建有效的觀演關系才是核心問題。線上不等於不現場,不在同一空間不等於不能“即時”,在圍繞莎士比亞作品的Zoom創作中,有的劇團讓觀眾通過移動鼠標,在屏幕上營造雨線、聲效,或通過麥克風、視頻連線觀眾,讓觀眾獲得參與感,這些都是值得進一步梳理和繼續探索的創作方式。

當舞台主角是一個機器人或者兩台電腦

劇場藝術的推進,一直與時代影響下觀眾的變遷密切互動,甚至可以說,觀眾的變化是劇場藝術變化最根本的動力。

在疫情之前,已經有戲劇與互聯網的互動、“超文本戲劇”、“賽博劇場”等數十年的探索。通過疫情期間上線的展演作品不難看到,近年的現場演出中,觀演關系的模式也在不斷接受著新的挑戰。

裡米尼紀錄劇團(Rimini Protokoll)2018年的作品《恐怖谷》(Uncanny Valley),一小時的演出,舞台上並沒有肉身的演員,而是一個仿照德國作家托馬斯·梅勒(Thomas Melle)特別制造的機器人。演出中,機器人以作家原型的口吻,講述自己患有雙相情感障礙(躁郁症)的遭遇,並且向觀眾表達自己對“圖靈測試”的感受和態度。

來自美國導演安妮·多森(Annie Dorsen)2010年創作的《Hello Hi There》,是一部沒有肉身演員,甚至沒有類人機器人參演的作品。在演出前,作為導覽,導演用6分鐘的時間,一邊打字一邊同步講出自己打字的內容。一方面展示接下來的演出形式,一方面通過自己操作暫停、反復修改打字的方式,強調、証明自己不是一個機器人,同時引介出真正負責表演的兩台電腦,說明它們被精心編制了8000萬種程序的可能,所以即使是既定程序,每晚的演出也是完全不一樣的。

隨著舞台主演出區亮起來,兩台白色的筆記本電腦開始對話,它們后面分別立有一塊屏幕,同步顯示它們聊天的文字。兩台電腦的聊天,模仿的是1971年語言學家喬姆斯基和哲學家福柯圍繞“我們到底有沒有人性”展開的著名電視辯論,舞台一側的電視裡同步播放這場辯論的錄像。兩台機器人的聊天素材包括:1971年的辯論、網絡上關於辯論的評論、莎士比亞、聖經和哲學文獻等。因為既定的程序和算法,隻要接收到同樣的指令,兩台電腦就會陷入對話的循環或者給出錯誤的回應,而當電腦無法辨別對方的指令時,就會出現“請用更簡單的語言重述您的問題”或“我無法明白你的意思”等提示。

這兩部作品中,雖然承擔表演任務的機器人或者電腦,卻也在努力與觀眾進行有效的交流。雖然是既定程序,但是它們都刻意地出現錯誤,營造一種即興、現場的錯覺。而同時,不斷加入與觀眾情感博弈的場景,比如在《恐怖谷》中,機器人作為作家的代言,講述的內容契合當下人類情感和心理,可是又不斷做出360度扭曲自己的腳踝等肉身演員無法完成的動作,提示觀眾自己是一個機器人。

又如《Hello Hi There》中,兩個程序的對話會不時插入一些容易讓人動情的對話。電腦A:“我想讓你愛我。”電腦B:“嗯……我‘喜歡’你,但是‘愛’有點嚴重了。”電腦A:“我必須做點什麼才能讓你愛我?”電腦B:“你知道我對你的感覺。”而當觀眾還沉浸在溫情的享受中時,兩台電腦又很快因為聽到了同樣的詞語,陷入了程序循環之中。機器與人性的交織,成了不斷撥弄觀眾情感的轉換器,觀演樂趣不言自明。與其說這是在探索舞台上還需不需要演員,不如說,這是在以另一種極端的方式討論“觀演”關系的可能。

不可否認,即使沒有疫情,當下的劇場藝術也正朝著一個更加以觀眾感受方式為創作核心的方向前行。無論是互動、浸沒,還是負責表演的已經不是人,這些聽起來都極具實驗色彩,然而骨子裡,與莎士比亞分享著一樣的創作理念——為觀眾而作。當今天的觀眾在向潛在藝術創作者的身份轉化,我們的劇場藝術難道不應該更具有“眾籌”意識嗎?疫情期間線上的戲劇創作、體驗與經驗,也是一個收集、了解觀眾心理的絕佳機會。如果疫情結束,劇場重新開業,我們依舊是從疫情前對戲劇的理解原點起跑,那才是真正的悲哀。

黨建紅丨安徽馬鞍山:用心用力用情 辦好群眾“小事” 上世紀九十年代建設的老舊小區,經改造后舊貌換新顏﹔長期困擾居民生活的噪音,經調解后迎刃而解﹔留守老人沒有休閑活動場所,經協調后讓老有所樂成為常態…… 這些變化都得益於黨建引領,也是馬鞍山市當下“我為群眾辦實事”的最生動基層實踐。 …【詳細】

合肥:三類人員可免費參加就業技能培訓 記者昨天從合肥市人社局獲悉,今年6月至10月,全市就業困難人員、零就業家庭成員、城鄉未繼續升學初高中畢業生可參加合肥市公共職業訓練基地2021年免費就業技能培訓。 合肥市提供免費技能培訓的4家公共職業訓練基地分別是安徽合肥技師學院(新站…【詳細】

油價年內第九漲 加滿一箱油多花9元 人民網北京6月28日電 (申佳平)今日(28日)24時,國內油價迎來今年第九次上漲。國家發改委官網顯示,根據近期國際市場油價變化情況,按照現行成品油價格形成機制,自2021年6月28日24時起,國內汽、柴油價格(標准品,下同)每噸分別提高2…【詳細】