“我不在博物館,就在去博物館的路上。 ”若干年前,當我第一次從一本書的封面上讀到這句話時,便頓感心有戚戚。

是的,博物館就是有這般魔力。

如果你還是“門外漢”,欲接觸某個領域的豐富知識,不若去博物館﹔如果你初到陌生城市,欲探究她背后的人文底蘊,不若去博物館。博物館,為人們了解一個專域敞開大門,為人們管窺一座城市打開窗口。

這些年,我去過很多城市,最熱衷的事莫過於參觀當地博物館。在北京中國國家博物館,見到后母戊鼎難掩內心激動﹔在西安秦始皇兵馬俑博物館,俯瞰壯觀陶俑體驗心潮澎湃﹔在武漢湖北省博物館,聆聽曾侯乙編鐘鳴奏雅樂﹔在深圳博物館,打開記憶盒子感受時代變遷……每座博物館,都擁有獨屬自己的魅力,從一件件藏品上,可以讀懂一座城市的文化,能夠理解一方百姓的性格。

安徽當然也有很多座博物館,舉辦不同特色的展陳。安徽博物院集中江淮各地文物精華,令 人 嘆 為 觀止﹔黃山市中國徽州文化博物館匯聚古徽文化的精髓,可見當年人物與財富的繁盛﹔桐城市博物館搜羅桐城派大家的翰墨文章,讓人不禁發出 “天下文章出桐城”的感嘆﹔界首市博物館展示彩陶藝術傳承發展的脈絡,呈現民間文化的勃勃生機……一方水土養育一方人,一方文化也塑造一方人。厚重而特色的文化不僅影響人們精氣神,也奠定了人們行走天下的自信,這種自信的底氣往往可從當地博物館豐富的館藏中窺知一二。

一個館,一座城,館是城的地標,城是館的依靠。進一座城,不可錯過一個館﹔為了一個館,也可以專門赴一座城。

安徽省博物院老館。(資料圖片)

安徽博物院老館 紅色江淮光輝記憶

記者 張理想

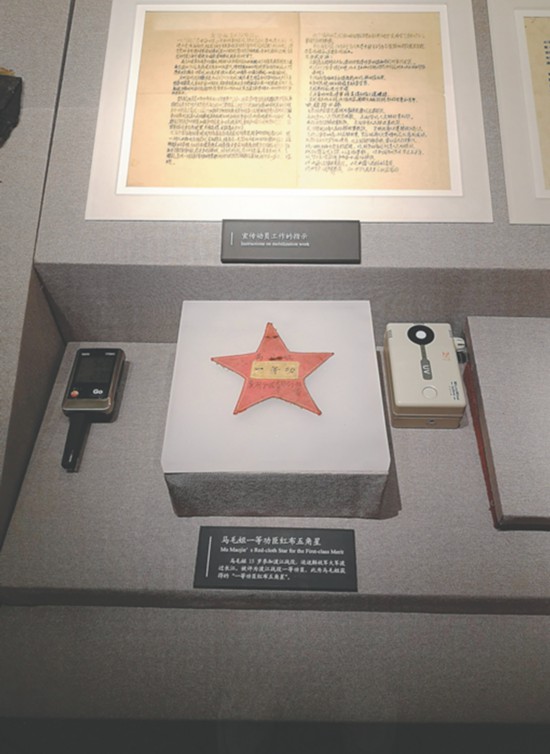

安徽博物院老館“烽火江淮——安徽革命史陳列”展藏品。本報記者 張理想 攝

在合肥繁華的三孝口商圈,一片白色的仿蘇式建筑格外醒目,安靜地矗立在車水馬龍的街角,這便是安徽博物院老館,建於上世紀50年代,曾長期佔據省城地標榜單,如今已躋身全國重點文物保護單位之列。

安徽博物院新館建成之后,老館並未棄用,近幾年相繼推出“烽火江淮——安徽革命史陳列”展、“向往——‘我’與安徽改革開放四十年”展、“決勝——全面小康路上的安徽”展等紅色主題展覽,一件件實物、一張張照片、一段段視頻,生動鮮活地展現在黨的領導下,江淮大地波瀾壯闊的歷史進程、翻天覆地的巨變。

“烽火江淮——安徽革命史陳列”展位於主樓一樓東側。邁進展廳,迎面是一組戰士沖鋒、農民支前的群雕,立即把觀眾的思緒帶回激情燃燒的革命歲月。整個展覽分為“革命賡續 安徽建黨”“紅色沃土 紅軍搖籃”“華中砥柱 鐵軍戰歌”“江淮鏖兵 革命勝利”四個部分,串起五四運動、安徽成立第一個黨組織、安徽建立蘇維埃政權、新四軍開辟抗日民主根據地、淮海戰役和渡江戰役等重大歷史事件。安徽首任省委書記王步文眼鏡、霍山縣蘇維埃政府長戳、新四軍第三支隊光榮牌、馬毛姐一等功紅五星等革命文物見証著江淮大地的光輝篇章。

進入“向往——‘我’與安徽改革開放四十年”展,仿佛乘坐時光穿梭機回到兒時,塵封的記憶盒子瞬間打開。40年,對於歷史而言極為短暫,但對於每一個經歷這段歷史的“我”而言,卻是與家鄉改革開放歷程同行的漫長人生路,個人是親歷者、見証者,也是參與者、建設者。展覽選取上世紀八九十年代的婚房、照相館、理發店等生活場景,尤其是黑白電視機、座機電話等老物件,從百姓衣食住行變化的視角,展現安徽改革開放激蕩而偉大的歷程。

安徽是一片有著光榮革命歷史的熱土,紅色資源豐富,革命文物眾多。省文化和旅游廳相關負責人介紹:“今年,我省圍繞慶祝建黨百年,將推出‘初心映江淮’慶祝中國共產黨成立100周年主題展、‘紅心向黨’100件革命文物聯展,回望風雲激蕩故事,展現安徽百年奮進歷程。”

界首市博物館 彩陶技藝承古開今

通訊員 聶洪斌 記者 張理想

界首市博物館藏仿敦煌“十二樂俑”彩陶。本報記者 張理想 攝

界首彩陶,以獨樹一幟的藝術風格表現北方農民敦厚朴實的性格和大拙大巧的審美意趣,成為我國民間藝術百花園中的一朵奇葩,被列入首批國家級非物質文化遺產名錄,在國內外享有盛譽。

走進界首市博物館“界首彩陶陳列館”,一股濃郁的鄉土文化氣息便迎面扑來,一件件不同歷史時期的彩陶映入眼帘,大小不一、器型各異、圖案迥然,讓人仿佛進入彩陶藝術的殿堂。“除了展示全市古代文物和歷史文化脈絡,我們博物館以界首彩陶為主題打造了專題陳列館,向觀眾呈現獨具地方特色的鄉土文化。”界首市博物館館長趙冰介紹,該陳列館所展示的200余件彩陶上自明清、下至當代,分為古代、近現代、美林瓷、閆玉敏、傳承人精品五個部分,較全面地展示了界首彩陶的傳承譜系和發展歷程。其中,美林瓷展廳展示中國工藝美術大師韓美林在界首工作期間創新燒制的陶瓷作品,閆玉敏展廳展示著名雕塑工藝大師閆玉敏結合學院派雕塑藝術燒制的彩陶,近現代展廳展示界首彩陶杰出傳承人盧山義等人精心燒制的“刀馬人”紋繪作品。

清代的“三彩刻花提梁手爐”,爐身刻畫著質朴的鄉野小花,提梁兩側各塑造一隻可愛的小老鼠,仿佛正急匆匆著順著爐身躥下,去偷吃爐中的美食,可以想象寒冷的冬季農村,主人一邊把玩手爐、一邊教孩子念誦“小老鼠上燈台”童謠的情景﹔清代的“三彩刻花《西廂記》故事人物罐”,描繪著“崔小姐送張生趕考”的經典一幕,隻見手持折扇、騎著邁開雙蹄駿馬的張生戀戀不舍地回身與愛人惜別,年輕美貌的崔鶯鶯雖不舍情郎離去,但少女的矜持與羞澀卻讓她躲在丫鬟紅娘的身后,將滿懷的情愫化在含情脈脈的眼神之中……

漫步展廳,駐足在一件件彩陶面前,惟妙惟肖的形象、內容豐富的題材,令人不禁驚嘆一代代民間藝人的高超技能、文化涵養與精巧構思。延綿不絕的傳承,民間文化的滋養,塑造了界首彩陶的風格神韻。聰穎的民間藝人,將熱愛生活的真摯感情傾注於作品之中,賦予了界首彩陶兼具實用與審美的雙重價值。尤其是當代界首彩陶傳承人,借鑒河南鈞瓷、景德鎮陶瓷、福建德化陶瓷等工藝,對刻畫、拉坯工序嘗試改進,豐富刻畫內容和器型,燒制出“十二樂俑”“淮北三子”“水月觀音”等作品,讓千年薪火相傳的古老工藝煥發新的光彩。

為了讓青少年深入了解家鄉的文化底蘊,界首市博物館專門開辟一片區域,常態化開展彩陶體驗活動,帶領孩子們學習彩陶知識、接觸制陶技藝,逐漸發展為具有參與性、互動性和體驗性的社教文化品牌活動。

徽州文化博物館 古徽風韻蔚為大觀

記者 吳江海

安徽中國徽州文化博物館藏品。本報通訊員 姚文孫 攝

近日,“朗朗上口學古方,代代相傳習國粹”主題社教活動在安徽中國徽州文化博物館舉辦。活動現場,專業老師耐心講解《湯頭歌訣》中溫膽湯的由來,帶領小朋友們參觀“徽州科技”展廳“新安醫學”版塊的百年老號 “同德

仁”,辨識了茯苓、陳皮、半夏、竹茹、枳實、甘草等六味中藥材,動手制作徽州香牌扇墜,吸引眾多市民和游客參與。

黃山市是徽州文化的核心發祥地,安徽中國徽州文化博物館是藝術文化類專題博物館,也是全國唯一全面體現徽州文化主題的博物館。現有館藏文物近10萬件(套),其中一級文物34件,二級文物139件,三級文物3913件,徽墨、歙硯、新安書畫、徽州文獻是館內的特色藏品。如今,該館已成為市民和游客體驗徽州文化的重要窗口,年均接待觀眾約40萬人次。

走進徽派園林建筑風格的徽州文化博物館,館內基本陳列為《徽州人與徽州文化》,分為走進徽州、天下徽商、徽州女人、徽州教育、徽州科技、徽州藝術、徽州建筑等七大版塊,基本囊括了徽州文化的主要內容。博物館工作人員姚文孫介紹,該館所藏宋墓出土的“文府墨”是我國目前發現最早的徽墨,6部館藏古籍入選國家珍貴古籍名錄,8部館藏古籍入選省級珍貴古籍名錄,3萬余份館藏徽州文書是研究徽學的重要資料。

自2017年起,徽州文化博物館借助故宮博物院駐黃山徽派傳統工藝工作站、故宮學院徽州分院和故宮博物院博士后工作站等合作平台,舉辦展覽,組織培訓,探索將故宮的文化資源和黃山的特色資源有機融合。幾年來,先后舉辦了“徽匠神韻——安徽徽州傳統工藝故宮特展”“明月清風——故宮博物院藏新安八家書畫展”“文珍染翰——故宮博物院藏文房用具暨徽州貢品展”等專題展覽,讓藏於深宮的精品文物走向大眾,也讓更多民眾在家門口就能欣賞宮廷文物之美。同時,該館依托館藏資源和館際交流,每年都精心策劃10多個臨時展覽。今年前4個月,先后舉辦了“霓裳靚影——徽州近現代女性服飾展”“西京印跡——大同遼金元文物展”“醫者仁心——李濟仁張舜華夫婦捐贈書畫藏品特展”“奮斗百年路 啟航新征程——中國共產黨成立100周年主題圖片展”等6個臨時展覽。

“我們每年在館內外組織開展系列主題社會教育和‘進基層’活動百余場次。 ”姚文孫說,“我們的節日”“行走的徽文化”“二十四節氣之約”“小喇叭志願者帶您逛徽博”等已成為該館的品牌社教項目,這些活動走進校園、走進農村,讓中小學生在參與體驗中感受到優秀傳統文化的魅力,激發對祖國、對家鄉的熱愛之情,也推動了徽州文化的活態傳承。

桐城市博物館 翰墨流芳文名播遠

記者 洪放

在喧鬧的桐城市中心,古朴的文廟顯得格外靜謐而庄重。這裡是明清以來桐城祭祀孔子的地方,如今成為桐城市博物館,以收藏明清桐城文化名人書畫為主要特色。

據《安慶府志》和《桐城縣志》記載,桐城文廟始建於元延佑年初,元末毀於兵火。明洪武初,遷建於現址。1984年,桐城市博物館成立,館址便設於桐城文廟之中。文廟自南向北,由門樓、櫺星門、泮池泮橋、大成門等建筑組成,採用傳統的磚木結構廡殿建筑形式,通過中心軸線,呈南北和東西對稱格局,規整有序。 “目前的古建筑群主要為清末在前人的基礎上修建而成,因此保留了一些清代之前的建筑風格。 ”桐城市博物館館長葉鑫舉例說,文廟主體大成殿是一座以斗拱為梁柱節點的木構架抬梁式建筑,其梁架結構和斗拱採用了宋遼金元時期的建筑風格和工藝技術,其中宋代斗拱大木技術為目前全省發現的孤例。

“天下文章,其出於桐城乎! ”“桐城派”主盟清代文壇200余載,歸附作家1200余人,在中國文化史上蔚為大觀。歷史上,桐城文廟與儒學學宮連在一起,所謂“廟學合一”,也對形成“桐城派”及桐城崇文重教的風氣起到了重要作用。位於文廟西北隅的左氏老宅——告春及軒,如今被博物館辟為“桐城派文物陳列館”。告春及軒建於民國初年,是桐城顯族“張姚馬左方”之左氏私邸。整座宅邸靜謐古朴,院內綠意幽幽,頗為靜雅。陳列館通過大量的文字、圖片及實物,為游客們全景式地展現桐城派的歷史發展脈絡。

“館內原收藏一些桐城派的真跡書畫,目前已經轉移到博物館新館中珍藏,等到新館試運行結束,便會再次與公眾見面。 ”桐城市博物館副館長姚達帶著記者,走進位於文廟東側的桐城市博物館新館。由於珍品書畫文物較為脆弱,待新館的各項詳細環境參數測試合格后方能展出。目前,位於新館負一層的《桐城文派 天下文章——桐城派》專題展中的展品均為復制品。徜徉在翰墨書香中,記者被一副來自清代桐城派大家姚鼐的楹聯所吸引。 “萬類同春人己合,大虛為室歲年長”,寥寥數字,頗顯姚鼐儒雅大氣之格局。

姚達介紹,目前桐城市博物館館藏文物總計2650件(套),其中各個時期桐城文化名人書畫作品600余件,書畫文物數量位居全省基層博物館前列。2006年,桐城市博物館被國家文物局確定為國家重點博物館,現在每年舉辦各類展覽、實踐活動10余場,每年進館觀眾超過30萬人次。

黨建紅丨安徽馬鞍山:用心用力用情 辦好群眾“小事” 上世紀九十年代建設的老舊小區,經改造后舊貌換新顏﹔長期困擾居民生活的噪音,經調解后迎刃而解﹔留守老人沒有休閑活動場所,經協調后讓老有所樂成為常態…… 這些變化都得益於黨建引領,也是馬鞍山市當下“我為群眾辦實事”的最生動基層實踐。 …【詳細】

合肥:三類人員可免費參加就業技能培訓 記者昨天從合肥市人社局獲悉,今年6月至10月,全市就業困難人員、零就業家庭成員、城鄉未繼續升學初高中畢業生可參加合肥市公共職業訓練基地2021年免費就業技能培訓。 合肥市提供免費技能培訓的4家公共職業訓練基地分別是安徽合肥技師學院(新站…【詳細】

油價年內第九漲 加滿一箱油多花9元 人民網北京6月28日電 (申佳平)今日(28日)24時,國內油價迎來今年第九次上漲。國家發改委官網顯示,根據近期國際市場油價變化情況,按照現行成品油價格形成機制,自2021年6月28日24時起,國內汽、柴油價格(標准品,下同)每噸分別提高2…【詳細】