◎黑擇明

關注上影節

1

我國樂迷的老朋友、指揮家瓦列裡·捷杰耶夫指揮慕尼黑愛樂樂團,前些天為疫情中的人們獻上了一台音樂會。許久沒見到他,當他出來時還是有點吃驚的,明顯衰老了很多。二十多年前,我給率領瑪麗亞劇院(很不幸,這個古老而高貴的俄羅斯劇院一直被錯譯為“馬林斯基”)來華演出的“姐夫”當過翻譯。他有典型的奧塞梯男人的相貌,無形中給他增加了好些強悍的氣勢和力量感。相形之下,如今的“姐夫”在疫情的背景下莫名地多了一種“烈士暮年”的憂傷感。慕尼黑愛樂樂團演出中印象最深刻的,還是舒伯特的“未完成”第七交響曲(一說第八,德語國家大多標注為第七)。

為什麼叫“未完成”?是因為它隻有兩個樂章嗎?但從音樂上來看,它的完成度已經很高了。假如“未完成”指的是作品的“余緒”,是指聽完、讀完、看完作品后,依然感到綿長的余味,裊裊不絕,甚至受眾結合自己的經驗,發展出自己的一套解釋,那麼是說得通的。

“未完成”交響曲是一部不需要聽眾有太多的古典音樂經驗,就會直接“聽懂”的作品。第一樂章是一種奏鳴曲式的結構,舒伯特用三音組合一下子就傳遞給人們一種憂郁的情緒,這種“薄霧濃雲愁永晝”通過木管的獨奏,漸漸撥開雲霧,透露出一種干淨的明朗。第二樂章在傷感的底色中,大圓管號和小提琴的音色奇妙地將憂郁和明亮這兩種不同的情緒組合在一起。它最終給人的感受是寧靜的,但是這是一種危機四伏下的寧靜,是在不確定的未來或災難面前盡可能保持的一種明朗,全世界疫情依舊如火如荼的情況下聽這個作品,會更有共鳴。

這種共鳴,可能並非來自“相信好事情一定會發生”,更多是對於“該來的總會來”的平常心。

2

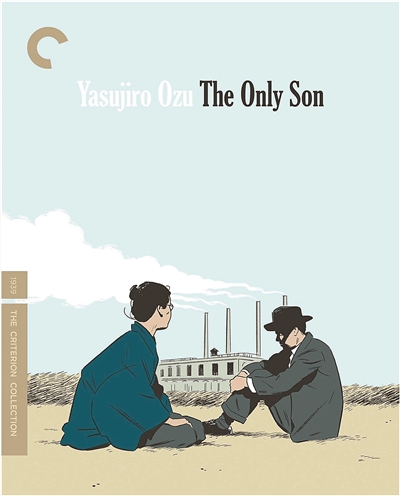

上海國際電影節雖然遲到,但畢竟來了,在密密麻麻的片單中,第一眼看到的是小津安二郎的《獨生子》(1936)。小津電影的絕大多數都是由鬆竹電影公司出品的,本屆上影節特地為鬆竹公司設了一個單元——鬆竹公司可以說表面謙虛,實際上很有心思地挑選了幾部並非路人盡知的作品參展,然而每一部都會讓觀眾“意外地”震驚。

黑澤明的《丑聞》自不必說,小林正樹的《切腹》——僅僅最后那手起刀落、干脆利索到極致的對決,就瞬間令某些被追捧的功夫片成了馬戲團的雜耍﹔野村芳太郎的《砂之器》是塔爾科夫斯基某次片單的十佳——記得當年看野村的《監視》,從第一個鏡頭開始就被深深吸引,連看兩遍,心想警匪類型片怎麼會拍得這麼藝術呢,差點嫉妒到變形。鬆竹此舉可以說是老貴族的做派,在低調、含蓄中就輕鬆地顯示了自己才是世界電影中的那個“old money”。

3

鬆竹對小津作品的選擇同樣如此,《獨生子》是他第一部有聲片,奇妙的是,1936年拍攝的這部作品,我們毫不費力就能“代入”自己的現實生活。故事講述寒門子弟、農村單親家庭的孩子良助(日守新一飾)從小熱愛學習,但家貧不足以支持他讀書。在老師(笠智眾飾)的勸說下,在紡織廠做女工的母親(飯田蝶子飾)憧憬著“出人頭地”,賣掉薄田破屋,砸鍋賣鐵供他讀書,他后來考入了東京某高校,畢業后留在東京工作。在周圍人看來他已經“出息了”,母親也以兒子“在政府部門工作”為榮。但某一天,當老母親滿懷期待來到東京,發現原來兒子畢業后在夜校做補習教師,薪水微薄,隻能租住在遠郊的廉價房子裡勉強度日,吃碗拉面就已經覺得是美味。

一開始良助想隱瞞自己的狀況,東拼西湊借錢招待母親,帶她出去觀光、看電影(這裡與后來《東京物語》的情節形成了有趣的對照),但誠如某句名言,貧窮是沒法掩飾的。

小津在此處的劇情設置了一個令人疑惑的情節:良助的妻子賣掉和服,讓他帶母親繼續感受都市生活,但良助用這筆錢支付了被馬踢傷的鄰居男孩的醫療費。母親仿佛為此感到欣慰:兒子高尚的道德情操就是她多年付出的回報。但這個有雞湯之嫌的故事高潮過去后,母親回鄉下繼續做保潔,繼續在別人面前維持兒子是“大人物”的幻象,繼續沒有任何保障地孤獨終老﹔良助決定考個教師資格証書,努力進入那個“秩序”裡去。

——小津還是小津。

4

小津不是黑澤明——小津電影裡很少出現教師這種職業,而黑澤明相反。因為黑澤明電影有著強烈的社會教化意識和人道主義理想,《我對青春無悔》《紅胡子》《裊裊夕陽情》是其中的代表作,這些老師的形象都因為散發著理想主義的高尚人格魅力而深受學生的尊敬與崇拜。而這種師生關系在小津電影裡是相反的:在《秋刀魚之味》《彼岸花》中可見一斑:學生對落魄老師的態度是調侃、諷刺加救濟,理想主義沒有用武之地。改行去開小飯館的老師因為清貧而變得唯唯諾諾。換言之,“崇高”從來就不是小津感興趣的內容,《獨生子》同樣如此。

小津無意於“解決”任何社會問題。他不提供任何方案,他真正的興趣隻在於觀察。他更接近於劉別謙——經濟不景氣只是大背景,《獨生子》的重點是家庭。

終身未婚的小津拍出了最偉大的家庭劇,他很早就對家庭內部結構、家庭成員關系有所思考。《獨生子》是讀書和思考的產物。在片頭小津引用了大作家芥川龍之介的《侏儒的話》——風格類似於尼採的隨筆——“人生悲劇的第一幕,是從為人父母、子女開始的。”我們也可以參考芥川龍之介隨后的那段話,“古代有很多父母重復這樣一句話:我終究是個失敗者,可是應該使這孩子得到成功。”

假如說《獨生子》在“寒門難出貴子”“讀書有用嗎”這兩個話題上打動了今天的觀眾,那麼另一個問題,即“原生家庭”,或者是否應該把“失敗”歸咎於“原生家庭”,其實是更為重要的。

小津無疑給我們展示了兩代人的隔閡:母親好比一個投資失敗者,用全部身家賭兒子以后出人頭地,最后換來的卻是老無所依的事實,雖然她以自己的母愛,以兒子的“高尚”自我安慰,但最后的挫敗感是顯而易見的,這也是其不及《東京物語》之處。

兒子在母親到來之前其實還算自得其樂,他已經有了自己的兒子,母親竟然一無所知,意味著在很長時間裡他們是缺乏交流的。母親到來后他的表現有些用力過猛,這種用力過猛實際上包括了要讓母親感受“現代都市生活”。這個立意實際上和20年后的《東京物語》沒有什麼不同,把《東京物語》裡母親的台詞放到這裡來也毫無違和感:“東京看了,熱海看了,該回家了。”而實際上母親對於“現代都市生活”並不真感興趣——真正隔閡的原因就在於此。《獨生子》同樣用影像語言展示了這種對立,都市的現代化生活,大煙囪,包括電影院,其實和母親都是格格不入的——她在電影院裡睡著了。

5

電影院這個橋段帶有相當的喜劇感——和母親隔閡的不僅是電影院這種城市文明的方式,還有兒子的精神世界——他帶母親來看的是奧地利電影《未完成的交響曲》,他還特別對母親說,這是有聲電影。

沒錯,就是舒伯特的那個“未完成的交響曲”。這是奧地利導演維利·福斯特1933年拍的一部悲喜劇。福斯特算得上是一個高產的情節劇導演,他的電影放在今天依然有相當的可看性,電影是對舒伯特及其損友、女友三角關系的浪漫化處理。早期有聲片都有將對聲音的處理放大的特點,以凸顯其“有聲片”的特質,舒伯特的這部“未完成”在影片中得到了充分的、反復的鋪陳,甚至可以將其視為一部音樂電影。

小津在自己第一部有聲片裡對其進行了“致敬”,對這部影片的聲音和畫面的引用甚至略為讓人覺得有點“溢出”。但我們不妨將這部音樂看作是主人公良助的心靈肖像,我們可以看到,他不接受“失敗”的定義,而且始終保留著他的朝氣。

總體說來,小津的主人公都是有無常觀的,他們知道,家庭好比一個旅館,總會有人check in,有人check out。不管怎樣親密的關系,遲早都要分開。他孜孜不倦地拍父親嫁女兒,然后父親一個人回到家裡獨坐。但他同時又可以達到“哀而不傷”的境界。《未完成的交響曲》同樣是“哀而不傷”的——正是那種逆境中的冷靜與克制,給我們帶來了“余味”,呼應了小津的那句名言:電影以余味定輸贏。

黨建紅丨安徽馬鞍山:用心用力用情 辦好群眾“小事” 上世紀九十年代建設的老舊小區,經改造后舊貌換新顏﹔長期困擾居民生活的噪音,經調解后迎刃而解﹔留守老人沒有休閑活動場所,經協調后讓老有所樂成為常態…… 這些變化都得益於黨建引領,也是馬鞍山市當下“我為群眾辦實事”的最生動基層實踐。 …【詳細】

合肥:三類人員可免費參加就業技能培訓 記者昨天從合肥市人社局獲悉,今年6月至10月,全市就業困難人員、零就業家庭成員、城鄉未繼續升學初高中畢業生可參加合肥市公共職業訓練基地2021年免費就業技能培訓。 合肥市提供免費技能培訓的4家公共職業訓練基地分別是安徽合肥技師學院(新站…【詳細】

油價年內第九漲 加滿一箱油多花9元 人民網北京6月28日電 (申佳平)今日(28日)24時,國內油價迎來今年第九次上漲。國家發改委官網顯示,根據近期國際市場油價變化情況,按照現行成品油價格形成機制,自2021年6月28日24時起,國內汽、柴油價格(標准品,下同)每噸分別提高2…【詳細】