“七仙女”記

斯 雄

牛郎織女,作為中國古代四大民間傳說之一,在中國可謂家喻戶曉,流傳深遠,被譽為愛情的千古絕唱。歷代文人墨客反復吟誦,在小說、詩歌、戲曲中演繹出好多版本。

雖然講的是牛郎與織女的故事,但真正被人喜歡且能記住的人物,還是“七仙女”。

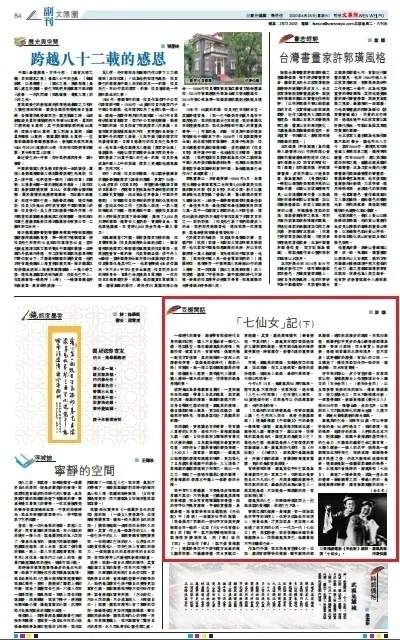

黃梅戲電影《天仙配》劇照,嚴鳳英飾演“七仙女”

可是,與荷裡活(內地稱“好萊塢”——作者注)電影最后都以歡天喜地的大團圓結局不同,這些感天動地的民間愛情故事,大多是以恩恩愛愛的喜劇開頭,以催人淚下的悲劇收場。我總是不忍心看下去。

在我印象裡,種類繁多的中國民間戲曲,題材大多是悲劇。我老家所在的湖北荊州一帶,就流行花鼓戲,與湖南花鼓戲差不多,只是念白略有差異。在我很小的時候,母親、姐姐和姐夫都喜歡花鼓戲,經常帶我去看草台班子的演出。農閑時刻,每逢有戲班子來,十裡八村的鄉親們都會興高採烈地去趕場,在露天的瑟瑟寒風中,看得津津有味。人山人海、人聲鼎沸的熱鬧場面,完全像是在過節。

花鼓戲雖是家鄉戲,我其實也談不上喜歡,主要是聽著經常很難受。比如《槐蔭會》,講的就是“七仙女”的故事,那悲悲切切、撕心裂肺的聲腔,讓我幼小的心靈承受不起,聽起來感覺像在打喪鼓。偶爾有一兩段被稱之為“抽筋戲”的,常常引來笑聲一片,倒也有些印象。過了半夜十二點,大人們一般都會把小孩子支走,說是這個時段演的都是“吊膀子戲”,有些少兒不宜。

真正讓我改變對地方戲曲印象的,是在改革開放之初,看到黃梅戲電影《天仙配》。悲歡離合的故事情節,優美動聽的唱腔音樂,美輪美奐的舞美設計,是我過去從未見識過的。特別是嚴鳳英飾演的“七仙女”,形象唯美,淒美哀怨,有血有肉,性格鮮明,有情有義。悲劇能演繹得如此之美,讓人聽得如痴如醉,簡直顛覆了我的“三觀”。到底看了多少遍,已記不清了,但我當時居然能把整本《天仙配》從頭到尾唱下來,連自己都感到驚奇。

《天仙配》的故事,改編自牛郎織女的傳說。牛郎織女的故事,從牽牛星、織女星的星名衍化而來。傳說織女乃天帝之女,擅長織布,她討厭天上枯燥的生活,偷偷下到凡間,私自嫁給河西的牛郎,過上男耕女織的生活。但人神戀愛是違反天條的,此事惹怒了天帝,把織女捉回天宮,隻允許他們每年的農歷七月七日在鵲橋上相會一次。他們堅貞的愛情感動了喜鵲,無數喜鵲飛來,用身體搭成一道跨越天河的喜鵲橋,讓牛郎織女在天河上相會。

黃梅戲電影《天仙配》劇照,嚴鳳英飾演“七仙女”

“七仙女”本是神話中七位女神的總稱,后來更多是單指七姊妹中最小的七妹。在黃梅戲《天仙配》的故事裡,牛郎變成了董永。《天仙配》又名《七仙女下凡》、《董永賣身》,是黃梅戲早期積累的“三十六本大戲”之一、黃梅戲的保留劇目之一,是首部以電影方式出現的黃梅戲。改編后的《天仙配》,全劇分《賣身》、《鵲橋》、《織絹》、《滿工》、《分別》七場,講述玉帝之七女,不戀天宮繁華,同情為葬父而賣身為奴的人間青年董永,私自下凡與其結為夫妻。“七仙女”一夜織得錦絹十匹,使董永三年長工變為百日。百日期滿,從此不再受那奴役苦,夫妻雙雙把家還。孰料玉帝卻令“七仙女”重返天庭,拆散鴛鴦兩分離。

后來才曉得,黃梅戲電影《天仙配》,早在1955年就已公映,轟動全國。隨后又看了嚴鳳英主演的另外兩部黃梅戲電影:《女駙馬》和《牛郎織女》,但我最最喜歡的,還是《天仙配》和“七仙女”。

嚴鳳英祖籍安徽桐城縣羅嶺鄉(今安慶市宜秀區羅嶺鎮),1930年出生在安慶城區龍門口街下的余家祠堂。自小歷經苦難,命途多舛,承受了母親出走、妹妹被買、回鄉放牛、販米、挖菜等諸多生活磨難。12歲拜師學藝登台后,又為家族宗長所不容,險遭沉塘之災,被迫離家出走,隻身闖蕩江湖。在舊中國,藝人的從藝之路,充滿心酸和險惡,她為擺脫惡勢力的迫害不得不遠走池州、南京避禍。新中國成立后,才重返安慶,再次登上黃梅戲舞台,聲譽鵲起。

黃梅戲電視劇《天仙配》劇照,韓再芬飾演“七仙女”

“樹上的鳥兒成雙對,綠水青山帶笑顏……”本來只是“七仙女”和董永的一段戲曲對唱,居然被大膽改編成二重唱,最終像流行歌曲一樣,在大江南北廣為傳唱。

從黃梅戲電影《天仙配》開始,嚴鳳英的演藝人生大放異彩,推出一部又一部經典,鑄造了一個又一個輝煌。她連拍三部黃梅戲電影,並灌制了大批唱片和錄音盒帶,不僅風靡全國,還在海外市場掀起陣陣熱潮。電波的沖擊,拓展了黃梅戲舞台藝術和觀眾市場,在海內外吸引、培育、造就了一代代忠實的觀眾。黃梅戲也因此從一個地方小劇種,變成全國皆知、廣受歡迎的大劇種。有那麼一段時間,天南地北的人,差不多都能隨口哼唱幾句……黃梅戲的所有這些風光,都與領軍人物嚴鳳英的努力,密不可分。

嚴鳳英和她的黃梅戲電影《天仙配》出現后,嚴鳳英一下子成了“七仙女”的化身。時至今日,提到嚴鳳英,就會想到《天仙配》和“七仙女”,就會想到黃梅戲,已經成為一種思維定式。

再芬黃梅藝術劇院排演的舞台劇《天仙配》劇照

一個時代的聲音,都會帶有那個時代自身明顯的印記,讓人不自覺地有一種代入感,恍如隔世。每次聽嚴鳳英的演唱,亮麗沙甜,朴素直白,有嗲有嘎,偶爾夾雜一點兒方言俚語,真的能聞到一股泥土的清新和芳香,就像是那個時代“鄰家小妹”在說話。她一開口就能調動觀眾的情緒,悲傷處令人落淚,歡快處叫人捧腹,讓人感到一種天然的親近,仿佛說的都是身邊的事。

或許是因為黃梅戲源自農村,一直活躍在田間地頭,帶著大自然的氣息,與京劇的沉厚、越劇的清麗、豫劇的豪邁不同,本身自帶原生態的味道。嚴鳳英的演唱,飽含濃郁的鄉土氣息,更加自然親切,聽起來好有味兒,很輕易就拉近了與觀眾的距離。

民間戲曲,要想讓老百姓愛看,沒有讓人喜愛的女主角,恐怕不行。黃梅戲無論大戲、小戲,女性形象和女聲唱腔有著本已佔優的傳統,旦角戲始終處在最重要的位置,正好迎合了觀眾普遍的審美情趣。“七仙女”、馮素珍、柳鳳英……嚴鳳英以她精湛的表演和婉轉的唱腔,更加強化了旦角戲在黃梅戲中的戲份,大大增強了黃梅戲的藝術表現能力和張力。她以一己之力,架起了一座通往觀眾心靈的橋梁,使黃梅戲的表演水平躍上一個嶄新的台階。

我平常不大愛聽戲,主要是很多唱詞經常聽不真切、不明覺厲。但聽嚴鳳英演唱的黃梅戲,完全沒有這種顧慮和畏懼。她的咬字吐字異常清晰,字音結實豐滿、易聽易懂。她曾對徒弟田玉蓮說過《天仙配》中“路遇”一段關於吐字的認識:“我是借用了京劇的一些吐字方法與安慶話糅合在一起的。比如‘小女子也有傷心事’的‘事’字,就不能按普通話來念,就得按安慶話來念,把‘事’念作‘四’。如念作‘事’,就不像黃梅戲了。”這對於長江中下游和南方地區的廣大觀眾來說,不僅聽得懂,而且更親切、更過癮。其實,戲曲演唱講究“語音辨別,字真句明”。嚴鳳英在這方面做過很多大膽探索和創新,這可能也是她的唱腔廣受歡迎、時被模仿、影響久遠的重要原因。

可嘆,嚴鳳英的輝煌,如劃過夜空的流星,如此美麗,卻又太過短暫。無情的政治運動,逼她走上絕路,最終不堪屈辱,隻能以死抗爭。

今年4月13日,是嚴鳳英90周年誕辰。這可真是不敢相信、怕敢相信。過去講“人生七十古來稀”,但在當代人看來,90歲這個年紀,本來是可以仍然肆意綻放、光芒四射的呀。

“又誰知花正紅時寒風起,再要回頭難上難!生生死死人間去,恩愛夫妻難團圓!”這是黃梅戲《牛郎織女》中的最后一幕唱詞。據說,嚴鳳英每次唱到此處,都特別入戲、聲淚俱下、難以自持,仿佛唱的就是她自己。

難道真的是戲如人生?魯迅先生說,悲劇就是將人生有價值的東西毀滅給人看。嚴鳳英的代表作,如《天仙配》、《小辭店》,結尾莫不是難舍難分、肝腸寸斷的悲劇,有憐憫有畏懼有驚贊,更多的是飲恨與悲憤。

有時候我在想,嚴鳳英似乎天生就是為黃梅戲而生的。冥冥之中,也許她正是要把自己不凡的人生,用與黃梅戲悲戲特色相匹配的形式,轟轟烈烈地展示給世人。與其說是悲,不如說是一種悲劇的美,有如梁祝化蝶!

嚴鳳英的人生,在輝煌時戛然而止。但她成就的黃梅戲,依然生生不息。

春滿江淮花起舞。黃梅戲,從一開始就走在窄窄的田埂上。也許正因為走在田埂上,接著地氣,才更加容易、更加深入地走進了老百姓的心間。一代又一代“七仙女”們,英姿勃發、前赴后繼地活躍在黃梅戲舞台上,仿佛嚴鳳英再生,延續著她不朽的藝術生命。

作為門外漢,我本來是有些擔心的。比如,戲曲有師帶徒的傳統,講究嚴格的師承關系,進而形成諸多的流派。在我印象裡,晚輩們似乎更多的是以學得像師傅為標准,要原汁原味,而且事實上很多時候,想達到前輩的水准和境界,並不容易。或許藝術的感覺,有如人的口味,一旦確定了,哪怕再添加任何一味佐料,都顯多余,而且相當冒險。

韓再芬飾演的《徽州女人》

好在我的擔心,多少有些多余。改革開放以來,黃梅戲舞台上先后涌現出令人矚目的“五朵金花”、“新五朵金花”,以及雨后春筍般的民間班社,傳承傳統劇目,努力發揚光大,而且不斷推陳出新,一派繁榮興旺。新編黃梅戲《徽州女人》推出20年來,唱響全國,走向世界,以深刻的人文內涵與詩化的舞台呈現,久演不衰,創造出黃梅戲新的舞台經典。

嚴鳳英的生命,定格在38歲。可以告慰於她的是,五十多年過去了,她的表演、她的唱腔、她美好的形象,人們依然念念不忘,記憶猶新﹔她賦予黃梅戲旺盛而持久的生命力,已讓她的藝術生命之樹常青,且歷久彌新。

一個人的名字,能夠與一個劇種如此相伴相生、相映成輝,經歷漫長歲月洗禮之后,仍然不斷得到追捧和尊崇,這無疑是對一個藝術家最高的殊榮。

美,永遠是不會過時的。嚴鳳英和“七仙女”,創造了一種崇高美,成為一座永恆的豐碑。余音繞梁之間,帶給人們的,是無邊無際的崇敬,還有無窮無盡的回味。

來源:文匯報

黨建紅丨安徽馬鞍山:用心用力用情 辦好群眾“小事” 上世紀九十年代建設的老舊小區,經改造后舊貌換新顏﹔長期困擾居民生活的噪音,經調解后迎刃而解﹔留守老人沒有休閑活動場所,經協調后讓老有所樂成為常態…… 這些變化都得益於黨建引領,也是馬鞍山市當下“我為群眾辦實事”的最生動基層實踐。 …【詳細】

合肥:三類人員可免費參加就業技能培訓 記者昨天從合肥市人社局獲悉,今年6月至10月,全市就業困難人員、零就業家庭成員、城鄉未繼續升學初高中畢業生可參加合肥市公共職業訓練基地2021年免費就業技能培訓。 合肥市提供免費技能培訓的4家公共職業訓練基地分別是安徽合肥技師學院(新站…【詳細】

油價年內第九漲 加滿一箱油多花9元 人民網北京6月28日電 (申佳平)今日(28日)24時,國內油價迎來今年第九次上漲。國家發改委官網顯示,根據近期國際市場油價變化情況,按照現行成品油價格形成機制,自2021年6月28日24時起,國內汽、柴油價格(標准品,下同)每噸分別提高2…【詳細】