讀書,成就了我的文學之路——世界讀書日之際專訪著名作家石楠

【人物小傳】石楠,安徽太湖人,當代著名作家。著有傳記文學《畫魂:潘玉良傳》《寒柳:柳如是傳》《劉海粟傳》《張恨水傳》《一代明星舒繡文》等﹔“女性三部曲”長篇小說《生為女人》《漂亮妹妹》《一邊奮斗一邊愛》等﹔中篇小說集《晚晴》等﹔散文集《尋芳集》和《石楠文集》(十四卷)70余部。現為中國作家協會全國委員會名譽委員、安徽省作家協會名譽副主席。

世界讀書日之際,著名作家石楠應邀來到省城合肥,為省直機關干部和青年讀者作了兩場讀書勵志講座,引發熱烈反響。

“石楠讀書勵志精神,使我們科技工作者深受教育和鼓舞,更加堅定了加快關鍵核心技術攻關的信心。”省科技廳黨組書記吳勁鬆深有感觸地說。

“我作為當代青年企業家,一定要多讀書,肩負起新時代經濟發展的使命擔當。”安徽雲銀科技有限公司總經理鄭博文堅定地表示。

春日的陽光,透過窗櫺洒在石楠先生慈祥和藹的臉上,滿頭銀發的她雖已86歲高齡,但卻精神矍鑠,思路敏捷。走近先生,感受到她珍貴的品質:親和、柔和、溫和、隨和、謙和!這些如玉般的品質是石楠先生所特有的,純真自然、朴素無華,如清氣盈滿人間。

“我之所以成為作家的兩個重要因素:一是我多舛的命運﹔另一個是我喜愛讀書,書讀得多了,就有了創作的欲望。”石楠向我打開了話匣子。

逆境中讀書

苦難伴隨著石楠成長,苦難也催化和造就石楠的成功。

石楠告訴我,在烽火連天的抗戰歲月,她出生於母親逃難路上,是家中的第五個女兒,因為家貧,前面四個姐姐都送給了人家,那其實是令人心碎的丟棄。祖上都是文盲,父母都是老實巴交的農民。

石楠求學成長的道路也是艱難異常。從小喜愛學習的她沒有讀書機會,隻在夜校掃盲班識得幾個字,直到十六歲,才在鄉裡學校老師的幫助下,走進校門,插班五年級。她太珍愛這個讀書機會,她明白,像自己這樣隻識得幾個字連加減法算式都列不出、沒有任何知識基礎的人,要趕課程,除了下死勁努力學習,別無他途。

石楠早起晚睡,天一亮,就拿著書悄悄出了寢室,冬天到教室讀書,夏天從后門去到河灘,坐在石頭上朗讀課文,因為住校的同學不多,學校不要求上晚自習課,吃過晚飯她就來到教室,借著十五瓦的電燈光做算術。

有時還去請算術老師加課。每次期末大考,雖然她的各科成績都是位居榜首,老師也喜歡她,卻因為學校不敢忽視階級路線,不再繼續給她助學金,她不得不終止學業,到安慶市當學徒工,在三家小工廠一干就是二十年。每月隻有十二元生活費,還要省下五塊錢接濟家裡,她五分錢的蘿卜角當菜,可以吃一個星期。然而,艱苦的生活並不能泯滅石楠的求知欲和對生活的希望,她上夜大讀函授,每隔幾天就去圖書館換借圖書。

知識的甘霖潤澤著石楠痛苦的心靈,患難成了砥礪堅毅性格的磨刀石。這二十年,正是石楠豐富和提高自我的二十年,她大量閱讀了古今中外名著,寫了成麻袋的讀書筆記,為她后來的寫作積累了豐富的文學語言和人生體驗。石楠也因此體悟到,逆境和苦難是天賜的禮物,困苦的經歷,成為自己人生的無價財富並終生享用不盡。

第一本書轟動國內外

石楠常說:“苦難是我的財富和老師。”當石楠的苦難情結與傳主的命運相互契合、溝通之時,便是作家創作主體與所寫對象的精神光芒最貼近之時。自身的苦難與筆下人物的困苦,在石楠心窩裡撞擊出耀眼的火光、噴濺出震耳的濤聲。

潘玉良,一個生活在社會最底層的婦女,竟然能成為世界藝術之都巴黎的知名畫家、中國最高學府的教授,其中浸透著多少奮斗的血淚!

石楠強烈感受到,寫潘玉良,就是喊出自己的心聲:世界上沒有征服不了的困難,人生的命運可以通過抗爭來改變,命運之神隻能讓位於有志者的追求,人生價值也隻能在求索中閃爍光輝。石楠坦言,潘玉良的生活是那麼廣闊,從揚州——巴黎﹔經歷的時代是那麼漫長,從辛亥革命——粉碎“四人幫”﹔性格的成長是那樣的復雜,從孤女——藝術家。這對石楠來說,難度很大。歷史的,地理的,民俗的,文學的,藝術的,美術的種種知識,都感到不夠用。而她所掌握的張玉良的材料都是來自間接,也隻不過是張玉良的一個粗略的輪廓。她既沒條件去採訪她的親戚故舊,又沒條件去看看她足跡所至的地域,只是沿著她的足跡到書海中去求索。多讀書,拜能者為師。凡是她所到過的地方,我都得跟蹤著去研讀那裡的史志、游記、民俗,以至名勝古跡、城市建筑,裡昂的絲織業、巴黎的藝術、羅馬的頹垣殘柱,那怕文中隻提及一筆,都得圍繞著它去翻閱大量資料。

這一切石楠又隻能在工作之余和晚上進行。在燈下坐到十一點,直到眼睛什麼都看不見為止,早晨四點就強迫自己起床。那時正值1981年嚴冬,石楠體質不好,老感冒,從熱被窩裡起來,就噴嚏接噴嚏,打得鼻涕眼淚潸潸,愛的力量讓她堅持下來了。所幸的是,石楠喜歡美術,曾經無選擇地讀過一些美術作品和美術史,對寫張玉良提供了條件。只是由於愛,愛文學,愛筆下的人,愛一個頑強與苦難搏斗的靈魂,她就那麼隨著感情流淌下去,以至不能自己。

石楠在創作中有個設想,要讓張玉良在每一個人生關口活過來,叫她喊出自己的心聲:世界上沒有征服不了的困難,人類的命運可以通過抗爭來改變!條件差,基礎薄,不足餒,隻要有個崇高的目標,堅定的意志,執著追求,刻苦進取,就能得到自己想得到的東西,這東西就是人生存在的價值!命運之神隻能敗北在有志者的追求中!人生隻能在求索中閃爍光輝。當然,也並不排斥機緣和條件。即使終生追求而不得,也能在求索中留下深深的履痕,在告別這個世界的時候,不會因虛度年華而抱恨。

“這是我在《畫魂 潘玉良傳》中歌唱的主旋律。盡管我的歌喉音色不夠柔美,有些沙啞,缺乏藝術魅力,但這支主題歌卻得到了廣大讀者的應和,形成了一股股潘玉良熱。”石楠感嘆道。

數十家電台連播,台灣也有兩家廣播公司加盟。並改編成廣播劇演播。《文匯報》《中篇小說選刊》等二十多家報刊轉載連載,省文聯和《清明》雜志社聯合舉辦了座談會,《文藝報》《光明日報》《文匯報》《安徽日報》《社會科學》《清明》雜志等報刊,發了各種評論文章50多篇,收到3000多封讀者熱情洋溢的信。

接著是十家電影廠爭相組稿,最后由上影廠和台灣金鼎影業公司搬上銀幕,黃梅戲、話劇、滬劇、歌劇改編搬上了舞台。出版了六種不同畫家創作的連環畫。先后由人民文學出版社、台灣海風出版社、台灣正展出版社、珠海出版社、時代文藝出版社、作家出版社、江蘇文藝出版社等出版了17種不同版本,韓國漢聲研究所翻譯出版了韓文版。在該書首版二十年后,北京亞環音影公司改編成30集電視連續劇搬上了屏幕。冰心曾為石楠題詞:“真實的情感是一切創作的力量和靈魂。”

是的,真情實感伴隨著石楠先生的所有生活和創作,給予她生存的力量和美好的心靈。正如她所說:“我不為傳主諱,不為時代諱”。

石楠先生的創作成績令人矚目:從44歲開始擠進狹窄的文學小道,22年時間先后出版了《真相》《生為女人》,中篇小說集《棄婦》《晚晴》《石楠女性傳記小說選》,散文集《愛之歌》《尋芳集》《美神一一劉葦傳》《寒柳——柳如是傳》《一代明星舒繡文》《從尼姑庵走上紅地毯》《劉海粟傳》《回望人生路一一亞明的藝術之旅》《陳圓圓一一紅顏恨》《不想說的故事》《張恨水傳》《海魄一一楊光素傳》《另類オ女蘇雪林》,學術專集《百年風流一一藝術大師劉海粟的友情和愛情》等70余部作品。作品獲安徽文學獎、《清明》文學獎、紅燭獎等十余項大獎。2005年被評選為“首屆中國當代十大優秀傳記文學作家”,被譽為“用生命創作的作家”。

寄希望青年多讀書

滔滔江水東流而去,時間順水而流,無情帶走多少往事和生命,但是,在石楠心中,永存的是對文學的熱愛和對人生真諦的思考。

中國作家協會第十次全國代表大會在北京人民大會堂召開,石楠作為安徽作家代表團的一員,光榮地出席了這一盛會,這是她作為作家代表第六次出席中國作家全國代表大會。

石楠真誠地說:“我一向認為,人到這個世界上來,不是來享受的,得努力為這個世界付出,留下點什麼,反之,就是白來一趟!盡管我已86歲了,更不能放棄初心,活到老,就要學到老,我時時警告自己,屬於自己的時日不多了,今天還能做點事,就要抓緊時間去做,決不能留待明天,也許明天我就不在了。”

“77歲時,我的最后一部長篇小說《一邊奮斗一邊愛》出版后,我覺得我不能再寫長篇了,因為我的生活寫完了,那時候我就在想,我是沒有上過多少學的,就是靠讀書,是古今中外的名著滋養了我,讓我拿起筆書寫人生,是文學改變了我的命運,所以我是非常熱愛文學的,我也一直想為文學做點事,為社會做點貢獻。”

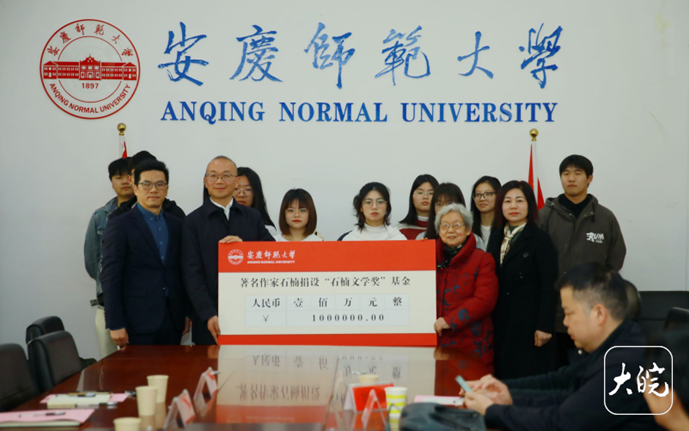

前不久,石楠做了兩件事,一是將她文學創作生涯中的著作、手稿、名家簽名書、師友贈送的書畫、名人信函及本人繪畫作品共計3871件收藏品無償捐贈給安慶博物館。二是將自己40余年集攢的100萬元稿費捐給安慶師范大學,設立“石楠文學獎”,用來支持學校培養文學新人。她在接受媒體採訪時說:“我個人的力量有限,這次捐贈算是開個頭吧,也希望通過社會能夠呼吁更多的愛心人士加入,大家積少成多,慢慢完善,讓這個獎項不斷壯大,擴大和影響到全國,扶持並培養更多的文學青年,讓文學事業繁榮發展,讓一代又一代的優秀人才涌現出來。”

石楠這一舉動,在社會上激起強烈反響。

我問她,一下子拿出畢生的稿費積蓄,您心裡沒有猶豫嗎?石楠說:“沒有一點點猶豫,因為這是我的願望。我是拿筆杆子的,以前在報紙上發表“豆腐塊”,他們開玩笑說我是開豆腐坊的,我自己做的剪報,就起了個標題名叫“豆腐坊”,那些都是小稿費。后來我寫書,書又被改編成影視作品,不管稿酬多少,我平時一直都把稿費存起來,一分都不花的。四十年集腋成裘,想給有才華有苗頭的青年人以鼓勵,現在終於實現了。而且我的家人們也很支持我,他們說,你想做什麼就去做吧,我們無條件支持你。”

我直言:捐贈對生活影響大嗎?石楠坦言:不會有什麼大影響,我有退休金,而且我向來節約慣了,小時候生活比較艱苦,勤儉節約是我們家的優良傳統。以前,我的衣服鞋子都是自己做的,在家都不講究的,隻有出門才會穿一件好點的衣服。我曾專門寫過一篇文章,講的就是我們所有的資源都是有限的,浪費是可恥的,節約是美德。人是要有大情懷的,人來到這個世界不能隻為自己,否則那跟動物有什麼區別呢,所以我的稿費一直存在那裡,就是為了回報社會,要為社會,為他人做點事。

石楠先生對當代青年讀書特別寄於期望。她語重心長的說:“讀書,讀好書,可以為你打開一扇窗,讓你了解各種各樣的世界,各種各樣的人生,真正讓你的心靈活躍起來,讓你知道什麼是真善美,什麼是假惡丑,什麼應該做,什麼不應該做。一本好書,可以打開一個世界。雖然現在很多人喜歡快餐文化,沉迷於刷手機,但那不能讓心靈真正寧靜下來,進而去思考一些問題。好書滋養心靈。沉浸書中,理解並欣賞文學不是一件簡單的事,要通過讀書和學習來慢慢培養這種理解和欣賞的能力。”

“我的文學之路,就是我的讀書之路,我與苦難抗爭之路,我歌唱與苦難較量的奮斗者之路,也是我對文學愛的堅守之路。”

我突然想起了生長在北歐日德蘭半島上的石楠草。它長在沙土上、石礫堆裡,生命力極強。盡管當地的德黑蘭人曾下決心將這種草根除,然而,年復一年,石楠草仍以它那頑強的生命力和倔強的性格紅紅火火地生長著,以至成為丹麥本土上一處令人神往的自然景觀。

啊,石楠草,你不正是石楠先生性格的象征嗎!(湯小波 )

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量