你所不知的合肥之三

合肥,是一座怎样的城市?

不同的人心中,有不同的答案,但“科创之城”一定是一个共识。11月底,全球知名科学杂志《自然》发布的《2023自然指数-科研城市》显示,合肥居全球第13位,较去年上升3个位次,连续多年超越杭州、深圳。

这里,有中科大、科学岛,是综合性国家科学中心;这里,有国家实验室、大科学装置,承载前沿科技探索;这里,有“顶天立地”的高科技企业,也有“铺天盖地”的专精特新企业,汇聚万千科研人才……他们擦亮这座城市最亮眼的名片——科技创新;同时,他们推动产业发展,支撑合肥拔节生长,跨进万亿俱乐部。

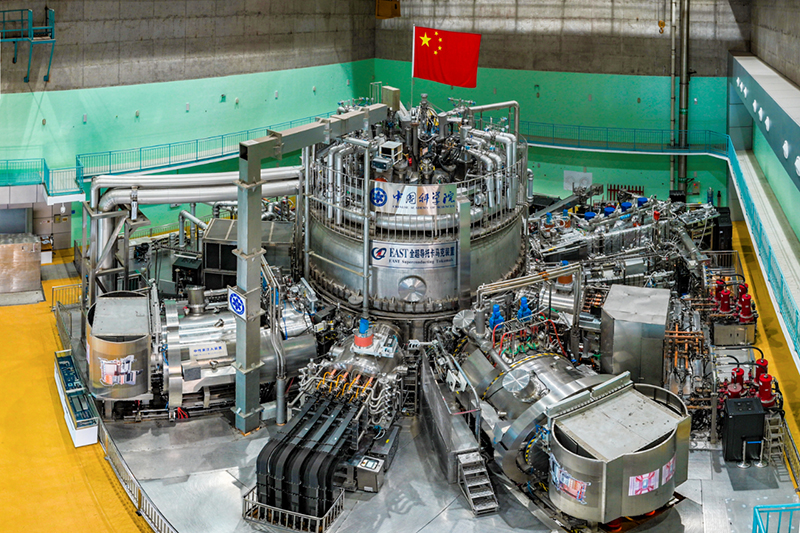

全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)。王夙素摄

产业发展、城市扩容,光靠科研人才就够了吗?显然不是,技能人才同样重要。比亚迪等新兴产业项目在合肥的快速落地、投产,城市运转的衣食住行,哪一样少得了技能人才?

大量技能人才从何而来?

职业院校超百所,在校生50多万人;建成全国一流职教基地——磨店职教城;拥有244所院校的“职教淮军”中国东方教育集团诞生于此……以上种种表明:被誉为“科创之城”“新兴产业之城”的合肥,还是一座“职教之城”。

职教成色几何?

数字是枯燥的,但也最具有说服力。

翻开合肥的教育版图,职教院校密布。

合肥市教育局、人社局提供的数据显示:截至目前,全市共有高职35所、在校生35万人,中职42所、在校生9万人;技工院校26所、在校生超过8万人……它们,共同构成了合肥“院校超百所、在校生50多万人”的职业教育体系。

学校多、学生多的同时,合肥还规划打造职教聚集地。

位于合肥新站高新区的磨店职教城,面积仅7平方公里,却汇聚各类学校20所,在校生超过18万人。“如果算上教师职工及相关人员,人数几乎能与一座小城市画等号。”合肥市教育局职业教育教研员戈弋说。

“聊时局”了解到,除了学校,磨店职教城内,还建有合肥市现代职业教育公共实训中心。中心设置现代制造业等六大技术中心、3500个工位。2018年投入运行以来,面向企业、院校、社会累计开展培训16万余人次。

学校+中心的组合,使得职教城名副其实,一座全国一流的职教基地脱颖而出。

中国东方教育集团,合肥职业教育的代表之一。

“自1988年在合肥成立后,我们就开启‘走出去’模式,开办的院校分布在全国30个省(自治区、直辖市)和香港特别行政区。”中国东方教育集团常务副总裁沙旭告诉记者,35年来,集团累计为社会培养、输送高技能人才超200万人,“其中,汽车、互联网等相关专业学生广为用人单位好评。”

规模大、品质高、走出去……三个关键词,道出了合肥职业教育的成色。

2021年8月,合肥成为国家产教融合试点城市;同年10月,教育部和安徽省人民政府联合印发的《关于整省推进职业教育一体化高质量发展加快技能安徽建设的意见》明确,“将合肥打造成全国职教名城”。

这些,意味着合肥的职业教育得到国家层面肯定,也标志着合肥职教发展正迎来更大红利。

成色十足,原因何在?答案自然包含多个方面,但“真金白银”至关重要。

据悉,合肥设立了职业教育发展专项资金,实行中职学生学费全免政策。“十三五”以来,累计投入财政性经费超过150亿元,中职生均拨款提高到1.3万元,高职达到2万元。

支撑作用如何?

职业教育,能为合肥带来什么?回答这一问题,要从两个方面着手。

一方面,职业教育为适龄人群就学搭起了载体,为居民“好就业、就好业”建起了通道。进一步来看,它对家庭增收、社会稳定作出了重要贡献。

另一方面,职业教育为社会源源不断地培养、输送高技能人才。这些高技能人才,是合肥科创与产业同频共振、拔节生长的支撑力量。

因而,从一定程度上讲,没有“职教之城”,难以建起“科创之城”“新兴产业之城”。

汽车,是安徽的首位产业,也是合肥的优势产业。这两年,整车厂求贤若渴,对能够“直接上手”的高技能人才更是望眼欲穿。

“为了培养出契合企业需求的技能人才,我们把课堂搬进工厂。”合肥工业技术学校高新校区,设在合肥长安汽车有限公司厂区内。据学校副校长孟庆海介绍,“厂中校”的教学工作,从大纲制定、课程设置,到教材编写、教学实施,都由学校专业教师和长安公司技师共同完成。

进门课堂、出门工厂……这样的学生,“直接上手”水到渠成。

“截至今年8月,共有工业机器人、机电一体化、物联网、汽车修理、新能源汽车等5个专业、240名学生进入‘厂中校’学习。”孟庆海透露,他们中,已有67名学生顶岗实习,完全胜任岗位工作。

记者从合肥市教育局、人社局了解到,今年,合肥职业院校毕业的学生中,约有8万人留肥,其中高、中职毕业生约7万人,技工院校1万人。

此外,“走出去”多年的中国东方教育,通过遍布全国的院校网络,每年为合肥揽才四五千人。仅这两年,就组织多批、近3000名全国学子赴比亚迪、京东合肥基地顶岗实习。

“职业教育的蓬勃发展,持续优化着合肥的技能人才结构。”合肥市人社局职业能力建设处处长杨国徽告诉“聊时局”,合肥的150万技能人才中,高级工及以上有52万人、占比34.7%;30岁到50岁的占六成以上;学历方面,中专及以上超过70%,“横向对比,均处于较高水平”。

支撑经济社会发展,是职业教育的重要使命。

今后,合肥职业教育肩上的担子只会更重——无论是安徽十大新兴产业,还是合肥“芯屏汽合、急终生智”,都亟需大量高技能人才。对此,高、中职和技工院校根据自身特性,积极发力。

“我们正通过创新开展教学评估,提高技工院校办学水平。就产教融合,围绕重点产业打造重点专业,同时引导鼓励设立各类‘校企班’,确保‘培养出的学生’,就是‘用得上的人才’。”杨国徽说。

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量