以宣紙為媒 展墨韻萬變(古悅新喜)

以宣紙為媒 展墨韻萬變(古悅新喜)

李愛國 《人民日報》(2024年12月01日 第 08 版)

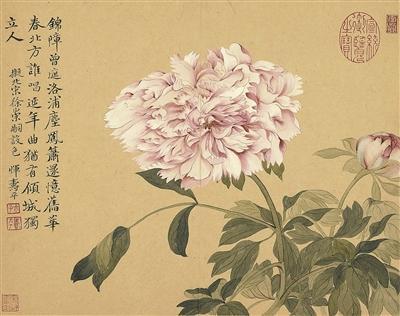

中國畫《摹古冊之一》,作者為清代惲壽平。

台北故宮博物院藏

中國畫《河上花圖》(局部),作者為清代朱耷。

天津博物館藏

宣紙是中國文化和藝術的重要載體。墨與色在宣紙上產生的萬千變化,雋永、洒脫,成就獨樹一幟的中國藝術面貌。宣紙的誕生和發展,與書畫創作技法、風格的變遷相輔相成,賦予中國書畫藝術深厚文化內涵與獨特審美價值。深入研究宣紙的性能與特點,挖掘其中蘊藏的中華美學精神,對推動書畫創作有所裨益。

何謂宣紙?

宣紙的產地在今天的安徽涇縣,因其隸屬於曾經的宣州而得名。宣紙作為紙張專有名詞出現,最早見於唐代張彥遠《歷代名畫記》:“好事家宜置宣紙百幅,用法蠟之,以備摹寫”。另據《舊唐書》等典籍記載,宣紙在唐代已成為貢紙。宋代,宣紙的需求量大增,受到文人墨客珍愛。宋代詩人王令寫道:“有錢莫買金,多買江東紙,江東紙白如春雲,獨君詩華宜相親”,江東即包括宣州、歙州等地。元明之際,宣紙開始以青檀皮和沙田稻草為主要原料並延續至今,從此宣紙成為主要繪畫材料。明代,生宣特有的潤墨性和滲透性,使水墨寫意有了長足發展,書畫作品風格也更為多元。清代,宣紙的紙質、品種等進一步發展,銷往各地。雖然決定藝術作品質量好壞的根本因素不只是材料,更是藝術家的創造力,但材料本身依然佔有特殊位置。

“片紙非容易,措手七十二。”宣紙制作技藝被譽為世界手工造紙技藝的“活化石”。一張宣紙,若按傳統技藝制作,從原料到成品要經歷108道工序,對水質、器具、工藝等都有嚴格要求。因此,盡管日本也有從中國運去的宣紙原料,但由於缺少涇縣小嶺的水,所以在優質淨皮類宣紙生產方面仍稍遜一籌。“至薄能堅、至厚能膩”,原料配比的不同使宣紙的性能、特點也不同。比如,特種淨皮類宣紙的檀皮含量最高,故而紙性堅韌,潤墨性好。不過,並非檀皮含量越高就越適合作畫。

中國畫的詩性抒發與意境營造,離不開對宣紙特性的把握。紙的厚度影響著發墨的灰與黑、托裱后的潤與燥。紙的質地越結實、越厚,所承載顏色厚度的能力越強,越經得起“折騰”,適合反復修改﹔其弱點是發墨后墨色發灰。從畫面托裱后的效果來看,紙的質地越薄,托出來的效果越潤、越透明,但創作者駕馭水分的難度也越大。其缺點是不能反復修改墨與色,最好在一至三遍以內完成創作。無論厚薄,能留住筆觸的生動與鮮活,才是好宣紙。

紙與水的“交響”,帶來墨與色的氤氳變化以及獨特的肌理、氣脈、畫境,正如郭沫若所言,“宣紙是中國勞動人民所發明的藝術創造,中國的書法和繪畫離了它便無從表達藝術的妙味”。

如何選擇宣紙?

首先,根據創作需要選擇生宣、熟宣或半生熟的宣紙。在原紙基礎上,以傳統工藝進行砑光、打蠟、染潢、防蛀、染色、施膠等,使其改型、改性后即為熟宣。生宣與熟宣的藝術表現效果完全不同。不洇水的熟宣更適配工筆,喜層層暈染、反復水洗,這樣畫面才有透明感﹔如果遍數少,墨或色沉不下去,便會浮在紙面,顯得畫面很臟。生宣則恰恰相反,創作時一氣呵成最好,如此才有濕潤的效果,適配寫意。因為生宣對第一遍勾染時的水、墨、色敏感度最高,可將其迅速吸入紙張深層,而隨著皴染遍數的增加,其敏感度會逐漸降低而使色、墨積於紙張表面。創作者靈活運用生宣和熟宣的特性,展開多樣藝術探索。像明代徐渭的《雜花圖》、清代朱耷的《河上花圖》等作品,便是筆墨酣暢之作,水墨淋漓的畫面傳遞出畫家的激情。清代惲壽平兼工帶寫,以沒骨等畫法,形成了清麗脫俗的畫風。

宣紙有“輕似蟬翼白如雪,抖似細綢不聞聲”的美譽,基於此,挑選宣紙有兩個簡單的方法:一是聽,二是看。所謂“聽”,是拎起宣紙的一角抖動,若聽起來聲音柔和,則是好紙。所謂“看”,是把宣紙對著強光進行觀察,若出現一團團的棉絮狀物,則說明檀皮含量高。

每種宣紙的柔韌性、潤墨性、膠著性等都有所不同,會因創作內容、形式以及創作者的技法、心境而呈現不同的水墨效果,創作者需要根據這些因素綜合考量宣紙的選用。

對於創作者來說,盡可能選用質量好的宣紙。尤其是工筆畫創作,往往耗時較長,紙質差會使畫面效果大打折扣——在差紙上進行十幾遍甚至幾十遍的深入刻畫,經托裱后許多痕跡容易消失不見﹔好紙一經托裱,之前的筆觸都能顯現出來。這是二者最本質的區別。

值得注意的是,即使是名牌宣紙,如果出廠時間不長都會存有一些“火氣”,特別是第一遍上墨或設色時,會出現一些雪花般的白點。將紙放置一段時間后,其“火氣”自然褪去,紙張也有了柔性,此時才是最佳使用狀態。完全熟悉不同宣紙的特性后,創作者構思畫作時也會胸有成竹。

怎樣用好宣紙?

宣紙特別是生宣,創作者駕馭起來有一定難度。皮紙、高麗紙、熟宣對水分遠不及生宣敏感,掌控難度相對小,但掌控難度和墨色效果常常是成正比的。如何適應生宣的特性?早在大學期間,我便反其道而行之,選擇以生宣作為工筆畫創作的主要材料。為了能精確控制線條的水分,掌握宣紙對墨、色的承載力和滲透力,我不惜冒作業丟分的風險,用生宣臨摹本應該用熟絹來完成的作品。在創作中,我認真體會用筆的筆觸、力度,觀察礬水和顏色干透后褪色的程度,辨析生宣的長處和短處,逐漸認識到如何正確發揮生宣的優勢。與此同時,我在課余有計劃地對影響創作的若干因素,如素材積累、構圖、線條、布局、色調等進行准備和練習,為日后的創作打牢基礎。

質地綿韌、挫折無損的宣紙,既有利於筆墨韻味的呈現,也可以形成獨特的審美效果。以人物畫為例,宣紙與其它繪畫材料相比主要有三點優勢。一是可以通過水墨的自然滲化、暈染效果實現極簡和精致的對比,比如以潑墨表現的服飾與深入刻畫的五官可形成較強對比。二是毛筆的性能、筆型、含水量與宣紙的柔性、對水分的敏感相得益彰,能產生豐富的筆觸和千變萬化的韻致,從而使畫面更加耐看。三是在宣紙上,人物面部刻畫的筆觸更鮮明、更留得住,畫者通過筆觸來塑造體、面,更易產生雕塑般的厚重感。

紙上談兵易,躬身實踐難。對於某些繪畫材料,創作者隻要經過幾個月的培訓,便可掌握其主要性能,而要真正對宣紙的運用做到“得心應手”,不下一番功夫是達不到的。與文藝復興時期的濕壁畫以及后來的亞麻布、色粉紙、水彩紙等相比,沒有哪一種材料能像宣紙那樣變化豐富。中國畫創作者應當在宣紙的研究與運用方面持續深耕,因為當中國的藝術家拋開了中華民族所獨有、擅長的工具和材料,就像歐洲的畫家丟棄了油畫布、音樂家舍棄了鋼琴和提琴一樣,其結果必然是藝術作品因缺乏特色特質而流於一般。

(作者為中國國家畫院研究員)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量