有這樣一批集體,他們跋山涉水為群眾送去電影和演出,他們駐扎基層為文化市場保駕護航……在他們的堅守和奉獻下,黨和政府的聲音傳到千家萬戶。農民掌握了致富技能,農村兒童有了更加快樂的童年,鄉村風氣煥然一新……

本場朗讀音樂會以《我的祖國》大合唱開場,分為尋夢、追夢、筑夢、圓夢四個部分,並以台上台下大合唱《歌唱祖國》收尾,把朗誦和歌曲演唱相結合。朗讀者們通過一首首經典的詩歌和動情的歌曲向敬愛的祖國母親表白。

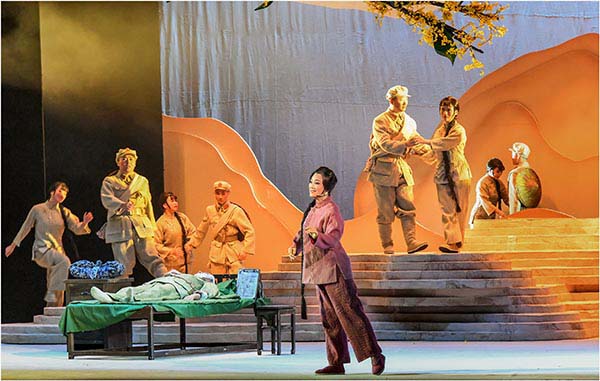

1929年8月,在《八月桂花遍地開》的歌聲中,16歲的山裡姑娘陶榮支持她剛定親的未婚夫彭繼田報名參加了紅軍,未料,為粉碎國民黨的第三次“圍剿”,剛剛穿上軍裝的彭繼田,第二天就要隨紅軍部隊轉移至外線作戰。“淚目眼底收,偏歌來送行。

《拆灶台》講述共產黨員、人大代表王大爺是一位環境保護的堅守人,他帶頭響應鎮政府下達的“保護環境不受污染,提高人民群眾身體健康水平,加快形成以秸稈還田為主的多元化秸稈綜合利用的”號召,把自家的灶台拆掉了。

民間扎彩工藝起源於盛唐,昌盛於北宋年間,千百年來,以它特有的鄉土特色和時代特征在社會中廣泛流傳。每逢“春節”,農歷“十五”、“二月二”、“六月六”等傳統節日,各地都有扎彩辦燈會的習俗,以喜悅的心情慶豐收保平安,歡度節日。

“廬州大鼓”作為流行於皖中南地區的一種民間曲藝演唱形式,最早流行於安徽省及長江沿岸廣大地區,相傳清代早期從山東傳入今安徽泗縣后形成。民間流傳已延續近400年。“廬州大鼓”是獨具地方特色的民間曲藝瑰寶。

烙畫也稱燙畫、火筆畫等,具有悠久的歷史和獨特的藝術風格。相傳起源於漢代,后失傳,清朝遂又興起。葫蘆烙畫是烙畫藝術殿堂裡的一朵奇葩,“葫蘆”在中國民間被視為吉祥物廣為流傳,在吉祥物上賦詩作畫,是人們喜聞樂見的形式﹔而將烙畫藝術繪制於葫蘆上更是別具一格,更顯其古朴大方、庄重素雅之特色。它既能陶冶情操,又具收藏價值,是烙畫中的精品。

合肥吳山鎮歷史悠久,文化底蘊豐厚,書法繪畫藝術源源流長,民間書畫愛好者不計其數。在這塊土地上,歷史上又孕育出一支藝苑奇葩---吳山鐵字。吳山鐵字以陶仁志、鄧之遠等一批民間藝人為代表,在繼承傳統的基礎上,運用現代工藝,取雕刻、雕塑、鑄造工藝之長,以錘代筆,以鐵作墨,再現名家手跡。

蜀山區南崗鎮“拋頭獅”是合肥一帶人民在長期現實生活,習俗中形成娛神、娛人為內容,以肥西門歌、舞獅、崇祀活動為載體。含有歷史、民俗、藝術、商貿等諸多文化內容的傳統民間文化活動,且歷史悠久,據考証從1867年開始距今已有140年歷史。“拋頭獅”的獅頭與獅身是分開的,舞獅頭者上場之前舉起獅頭套解在自己的上半身,舉套之間便有了一個向上拋的動作,故稱為“拋頭獅”。

三河鎮歷史悠久,羽毛資源豐富,自春秋時就有制作羽扇工藝。據《唐書》記載,“其扇風緩而涼、病弱者用之,亦不傷風感冒,孕婦尤為適宜。”三河羽扇制作是以禽鳥的羽毛作原材料,按照羽毛的自然花紋特征,精心整理分類,制作成品種繁多的羽扇制品。

成語所承載的人文內涵非常豐富和厚重,大量成語出自傳統經典著作,表達著臧否人倫善惡、境界高下的中國價值觀,堪稱中華文化的“活化石”,是值得大加推廣的中華民族寶貴的文化遺產。央視《中國成語大會》曾讓全民掀起學成語說成語的浪潮,但作為一名合肥人,您可能不知道,很多耳熟能詳的成語都和我們生活的這座城市有著密切聯系。

“誰言家園常入夢,唯有鄉音最撩人。”合肥民謠字裡行間所表現的對家園和鄉音的熱愛總能引起共鳴和感動。獨特的方言俗語飽含幽默,將這塊熱土上人們的日常生活表達得妙趣橫生,韻味十足。合肥俗諺民謠裡的幽默元素,幾乎無處不在地涵蓋了尋常日子裡的吃穿住行、生活勞作,不僅讓合肥的文化更加經典流傳,而且讓城市更具親和力。

為規范和加強文化事業發展專項資金的管理,防范運行風險,提高使用效益,市委宣傳部、市財政局對原有的文化事業發展專項資金管理辦法進行了修訂。現將修訂后的《合肥市文化事業發展專項資金管理辦法》印發給你們,請遵照執行。

為深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,大力實施中華優秀傳統文化傳承發展工程,不斷滿足人民日益增長的美好生活需要,經研究決定開展歡樂進萬家——第十六屆“走向文明”文藝下基層巡演、第十二屆“廬州放歌”文藝下基層巡演、第八屆“炫動的音符”音樂會等系列活動。現將有關事項通知如下。