中國化學東華公司打造綠氫制綠氨標杆工程

當草原的風穿過風力發電機的葉片,當電解槽制取出第一縷綠色氫氣流,一場顛覆傳統化工生產的能源革命即將在內蒙古鄂爾多斯拉開帷幕。在國家“雙碳”戰略的引領下,中國化學東華公司總承包的深能鄂托克旗風光制氫一體化合成綠氨項目,正以“新能源和化工耦合”的創新實踐,致力於打造我國西北地區綠色低碳發展的工程標杆,為減碳行動貢獻“綠色方案”。

錨定“雙碳”目標,擘畫綠色能源新藍圖

作為內蒙古自治區第二批風光制氫示范項目,以及鄂爾多斯市首個開工的風光制氫合成綠氨示范項目,深能鄂托克旗風光制氫一體化合成綠氨項目精准立足鄂托克旗當地社會及經濟發展需求,充分發揮本地能源資源稟賦,以發展氫能產業為核心,以新能源發電為基礎,構建起能源綠色產供銷用主線,有力推動本地生態與經濟協同受益。

項目效果圖。

綠氫是化工行業深度脫碳的關鍵,能有效消納可再生能源,提升清潔能源利用率,廣泛應用於交通、建筑和工業領域。從長遠來看,綠氫的成本下降不僅依賴於風電、光伏等行業的降本增效,更離不開以電解槽為代表的全產業鏈的技術進步。使用清潔氫氣制取綠色氨的技術路線是未來極具發展潛力的產業發展路線。

項目精心謀劃布局了“新能源開發-綠氫制備-化工儲能”三位協同體系,以風光新能源為源頭、綠氫制備為樞紐、氨基儲能為載體,形成涵蓋清潔能源生產、氫基能源轉化、化工儲能運輸的完整閉環系統,將綠色發展理念貫穿於能源產供用各環節,使清潔能源開發應用效益輻射到生態、經濟等多領域,為鄂托克旗現代能源經濟建設提供了全方位、全要素的強有力支撐。

科技賦能,讓“風光”變“綠能”

項目創新性採用“新能源發電+綠氫+綠氨”一體化低碳發展模式。用電方面,主要依靠風電站自發的綠電,風電項目大部分用於制取綠氫,僅有少量電力上網。同時,電網可為制氫站提供相對穩定的用電保障,確保制氫過程的連續性和穩定性。

項目制氫站採用48台1000Nm³/h電解槽,能夠高效地將綠電轉化為高純度綠氫。這些綠氫經分離、純化后,直接輸送至合成氨裝置,作為綠氨生產的優質原料,整個生產過程實現了零碳排放,真正做到了綠色環保。

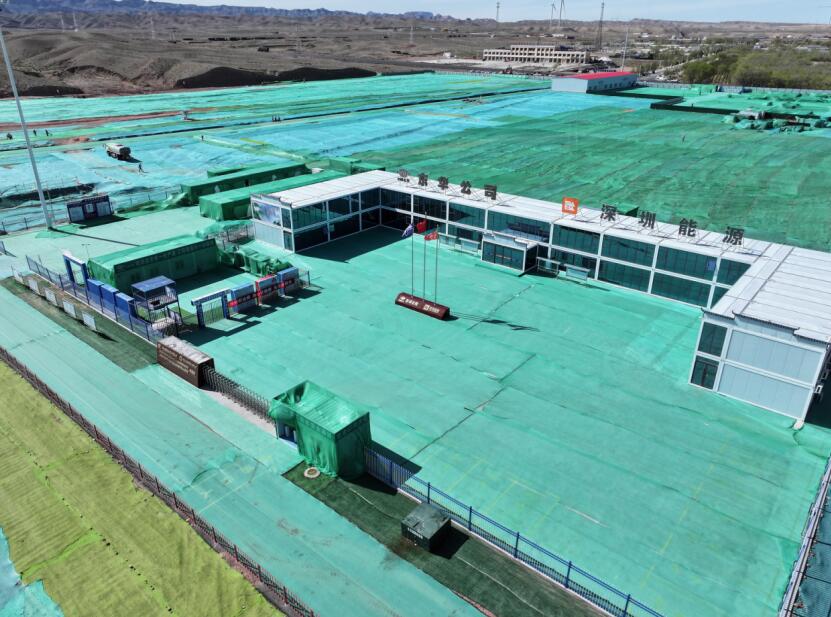

項目工地。

為了應對風電新能源的波動問題,項目採用大規模電解水制氫與儲氫群控技術,實現“荷隨源動”“源荷互動”。在新能源電力高發時期,結合風電出力預測數據,將部分氫氣存儲到氫氣球罐中﹔當新能源電力低發時期,利用氫氣壓縮機將氫氣球罐中的氫氣加壓送入合成氨系統,從而確保合成氨生產的連續進行。

“風光發電—電解水制氫—合成綠氨”全產業鏈完美詮釋了“從自然中來,到產業中去”的循環經濟理念,為傳統能源轉型樹立科技范本。

戰鼓催征,千帆競發“大干高峰期”

戰鼓催征急,鐵軍鏖戰酣。五月的驕陽已顯威力,370余名建設者正以“開局即決戰,起步即沖刺”的姿態,在這片熱土上書寫著新時代的綠色化工傳奇。

“我們不是施工,而是在培育會呼吸的建筑生命體”,這是深能項目部全體人員的共同理念。項目創新推行“綠色施工四法”,通過智慧化管理與技術創新,將環保DNA植入建設全過程。

揚塵治理“全面防控”。13萬平方米可伸縮防塵網覆蓋全場,同時輔以純電動霧炮車+自動洗車台,確保空氣不揚塵,車輛不帶泥。

噪聲防控“聲學手術”。嚴格控制混凝土澆筑等高分貝作業時間,減少了施工噪聲對周邊環境的影響。

數字監管“環保大腦”。每周2次航拍比對裸土覆蓋情況,AI識別違規點,實現了對施工現場環保情況的精准監管。

人文關懷“綠色基因”。正確分類垃圾可兌換生活用品,項目建設者的參與率達92%,充分調動了參與環保的積極性。

項目建設者以“黃沙百戰穿金甲,不破樓蘭終不還”的豪情,保質保量地完成了既定的工作計劃。自開工至今,項目安全生產累計9萬人工時,現場安全生產零事故﹔全場土方外運30萬方﹔地管累計焊接16758達因,一次焊接合格率高達99%﹔累計完成混凝土澆筑1.5萬方。

塔吊林立、焊花飛濺,機器的轟鳴奏響奮進的樂章,建設者們正用汗水和智慧澆灌出希望的綠色。未來,東華公司將繼續以集團公司“135”戰略為指引,不斷探索新能源與化工耦合發展新路徑,在守護綠水青山的實踐中積極擔當作為,為推進綠色低碳可持續發展貢獻更大力量。(夏鼎、潘維杰、程燕 文/圖)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量