和縣:山花依舊爛漫

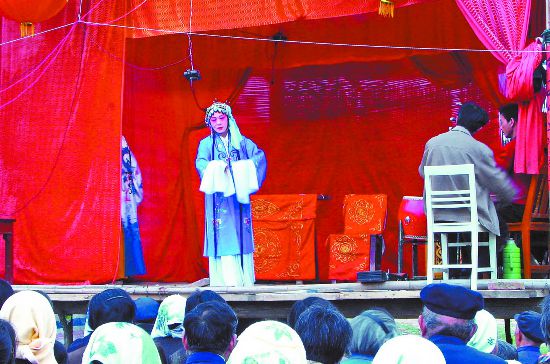

圖為群眾在看廬劇演出。(資料圖片)

“秋風涼涼冷露晞,紅羅帳裡愛夫妻,不怪奴家商郎公子,怪我雪梅做事痴……”近日,卸下戲服的武道芳說起廬劇《秦雪梅》的劇情,激動處便唱起《機房教子》一折。聽年逾八旬的武道芳唱廬劇,聲如舊,字字清。聞其音,有民歌味。

學藝,打下童子功

“十幾歲我就開始學唱戲。”武道芳回憶道。那是一個生活貧窮、精神富足的年代,那時她還是個活潑好動的十來歲的小姑娘,隻要沒事就喜歡趴在城南鄉文化站的窗口,聽老藝人教歌唱戲。一出全本戲一唱就是七八天,她從不落下,留心地聽著記著,由於天資聰穎,歌喉甜亮,因而一學就會。鄉親們或白天插秧、鋤田,或夜晚圩埂乘涼,她就站在埂邊放聲歌唱。1957年,武道芳順利考入和縣廬劇團,跟著劉春華、黃少年兩位老藝人學唱廬劇,工青衣花旦,學唱傳統折子戲,演的劇目有《皮氏女三告》《秦雪梅》《秦香蓮》等。師傅對她要求很嚴,別人一般早上6點鐘練功,她則提前一小時練腿、腰和武功,由於刻苦好學,她很快就在《薛金玲》一劇中擔任主角,十年浩劫后,被下放分配到窯廠、水泵廠、糧機廠。

許多人愛聽武道芳的戲,特別是她獨特的唱腔,是別人難以模仿的。其實她的唱腔裡有民歌味,地地道道的和縣風味,烙上地方特色,是東路廬劇的特有韻味所在。武道芳孜孜不倦地追求,她深知藝術要永葆青春,充滿活力,隻有在實踐中求新求變,才能保持永久的藝術生命力。

創新,藝高豪婉兼

武道芳深諳此道,退休賦閑在家,她有更多的時間,思考琢磨廬劇與其他姊妹劇種京劇、越劇、黃梅戲等戲曲唱腔的差異,她感到廬劇唱起來很僵硬,唱腔尾聲不足,而其他劇種唱腔余音繞梁,悠長不絕。她大膽嘗試,將和縣的民歌融於自己的唱腔藝術中,“這主要得益於我小時候學來的和縣民歌。”她說著說著,即興唱起了和縣民歌《打茼蒿》“姐呀在你小后那園打茼蒿咿吔……”原生態原汁原味。

五十五年前,她曾站在城南鄉文化站窗口,學會《十唱紅繡鞋》《打茼蒿》《打菜薹》等大量和縣民歌,老師聽到她甜美的歌聲,就讓她擔任女聲領唱。也就是當年她領唱的表演節目被選送參加蕪湖地區民歌巡回演出﹔她還因1963年在現代戲《妯娌之間》中扮演嫂子馬秀姑獲蕪湖地區戲曲匯演優秀獎。“這說明我們和縣的民歌很有特色。”武道芳說。

和縣文化底蘊深厚,地處長江之濱,這裡的民歌委婉清麗。武道芳將和縣民歌裡的水鄉風味揉進自己廬劇寒腔、二涼中,在實踐中不斷完善,使東路廬劇韻味十足,行腔細長。令她意想不到的是,她這一改,竟迷倒成千上萬的觀眾。鄉下許多小民間劇團競相邀她來團演出。她來到哪個民間劇團,哪個劇團就紅火。鄉間搭就的舞台,觀眾裡三層外三層爭看她演的廬劇。當時有人編了順口溜,形容她演出的盛況:“男人要瞧武道芳,打著赤膊往裡扛﹔女人要瞧武道芳,淘米摸不到米瓮缸﹔老頭子要瞧武道芳,犁田三雙並兩雙﹔老奶奶要瞧武道芳,喂豬不曉得撒豬糠﹔小孩子要瞧武道芳,拉牛找不到拴牛樁﹔文人要瞧武道芳,拿筆做不出好文章。”自從改進唱腔,武道芳演的戲大受歡迎,名聲越傳越響亮。1989年,合肥海威特音像公司特地將錄音設備裝到她鄉間演出現場,為她制作錄音帶。“他們發行我演唱的廬劇磁帶,要拿火車皮拖,隻要有華人愛聽廬劇的地方,就有我演唱的帶子。”武道芳不無自豪地說。鑒於她的特殊貢獻,1995年,《中國當代藝術界名人錄》收錄了她的名字,評價她大膽地把當地民歌腔調揉進廬劇唱腔,豐富了廬劇腔調,其唱腔柔和,吐字清晰,表演真摯感人

傳承, 唱腔永流傳

藝術要長久,就要代代傳承,生生不息,連綿不斷,像長江之水,長流不止。

2013年成立的以武道芳名字命名的武道芳藝術劇團已走過十幾年,這些年演出中,她風裡來雨裡去,遇下雨,就搭雨篷唱,雨順著雨篷嘩嘩流,場下觀眾舉著雨傘擠成一團看她演出,她很感動。遇天熱,她也照常演出。一場戲下來,她滿身是汗,戲服透濕,她為這些觀眾來看演出而高興。一位坐輪椅的觀眾得知武道芳來唱戲,就讓她的女兒推著她來看演出。當演出結束時,老百姓戀戀不舍,問什麼時候再來,下一場在哪,我們趕去看。

“為了廬劇,我也是豁出老命了。”武道芳坦言,今年二三月時,她體檢查出身體有毛病,需要做手術,她一聽,直搖頭,“那可不行,等我戲唱完了再做手術。”直到今年9月戲唱完,她才做了手術,手術后她也不留在家裡養身體,而是隨團奔赴大別山區霍邱、金寨等革命老區演出。

劇目上武道芳也推陳出新。除傳統戲《秦雪梅》《梁祝》等,她也深挖新戲,在傳承廬劇的同時,還承擔著教育的職能。“《成本華》《婆與媳》《白色的誘惑》《慣子不孝》《誠信》《和和美美》這些新戲中,有的宣傳愛國主義、有的宣傳家庭和睦,還有宣傳垃圾分類、防范毒品等。”作為國家級非遺傳承人,武道芳認為,傳播文化讓群眾受教育就是她的快樂。一位六十幾歲的觀眾看到武道芳在舞台上演《親家過招》深有感觸,她一個八十多歲的老人能在台上精神十足,而我才六十來歲就不想動了。是的,隻要一上舞台,武道芳就渾身是勁,精氣神凝聚,風採不減當年。這位年已八旬的老人談到東路廬劇傳承時,非常認真,她指著身邊的愛徒劉水,劉水家住大別山,自南通理工大學畢業后,2019年就與家人商量慕名拜師武道芳向她學戲。武道芳認為唱戲讓這個大學生屈才了,但劉水決心已定,他本是苦孩子,不怕苦,真心想學,於是武道芳就接受了這個新徒。如今二十七歲的劉水不僅是團裡的挑梁骨干,“招標、業務、電腦都是他來,唱戲他也上,主攻小生,老生、小丑、老丑都能演。”武道芳提到學她唱腔的大有人在,全椒戲迷王二弟唱《機房教子》神韻猶似,含山的唐傳玉自詡“小武道芳”,模仿她的唱腔惟妙惟肖。她見過小武道芳,也聽過其唱的戲,真像,她就邀請來一道演出,宣傳和縣東路廬劇,武道芳不介意用自己的名。

盡管已是國家級東路廬劇非遺代表性傳承人,她沒一點架子,從今年大年初三開始,她就帶著“武道芳藝術團”“轉戰”東西南北,為她的戲迷演出一場場精彩的廬劇。“我們是前幾天才結束在外演出回來的。”八個月的演出,每天下午、晚上兩場,場場都有武道芳的演出,她卻樂此不疲,“我是拼了命地演!為什麼?我想趁著現在有體力,跑更多地方,讓更多的人知道廬劇,會唱廬劇。”(通訊員 常興勝)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量