安徽太和“剪紙人”:一剪一裁顯匠心 一刀一刻為傳承

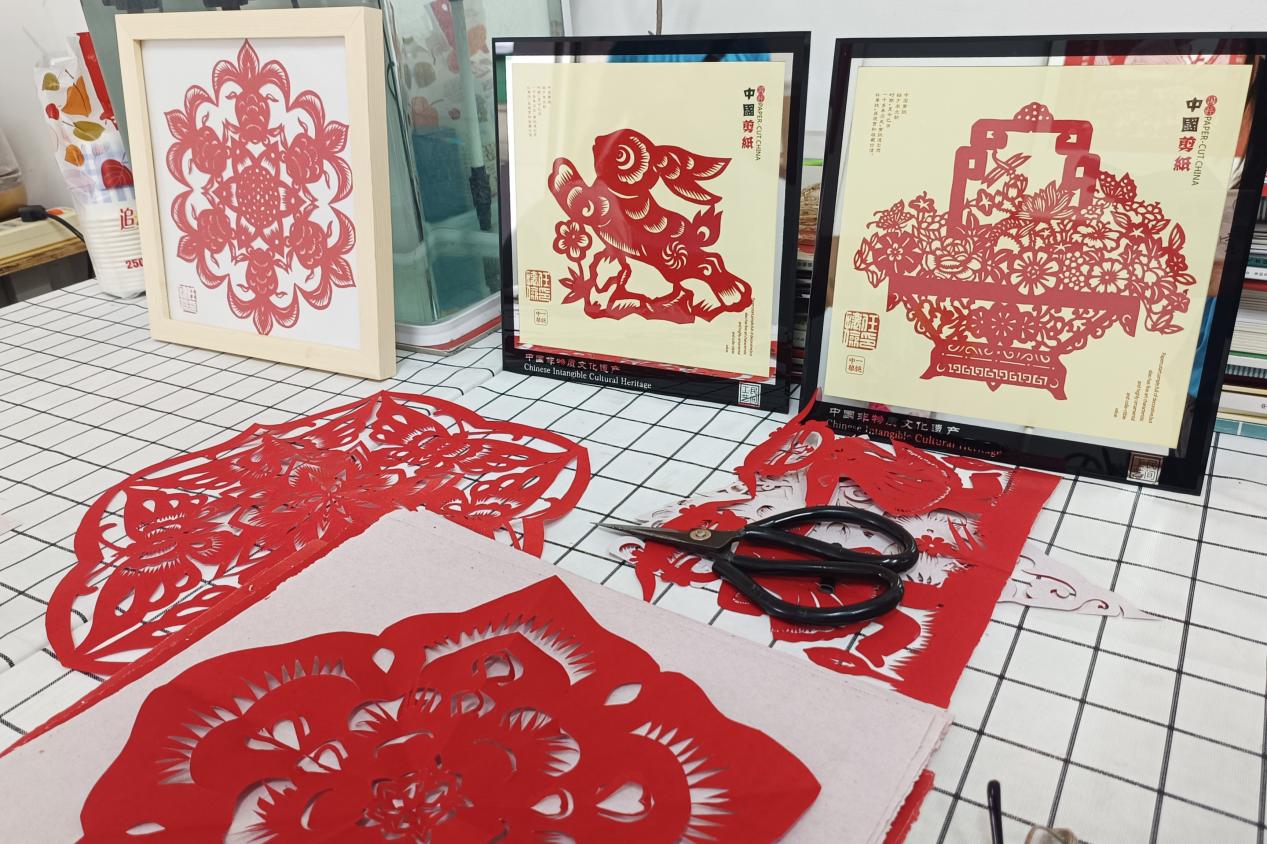

一沓紅色的宣紙,幾把大小各異的剪刀,一摞摞繪滿圖案的草稿,滿牆的剪紙作品,安徽省級非物質文化遺產傳承人任懷儉的創作室,小小空間裡擠滿了各種與剪紙有關的陳設。

近日,安徽師范大學新聞與傳播學院的師生們走進安徽省阜陽市太和縣民安路小學,了解任懷儉與阜陽剪紙的故事。

任懷儉辦公室桌子上的陳列。鮑申玏攝

“我可以!我非常願意!”2014年,民安路小學響應“非遺進校園”的政策,在學校開設剪紙課程,任懷儉立即就答應前來授課。

剪紙具有廣泛的群眾基礎,2006年被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。阜陽剪紙將南方剪紙的纖巧秀麗與北方剪紙的粗壯渾厚交融在一起,加上吸收其他民間藝術的諸多元素,形成了自己獨特的藝術風格。

“阜陽剪紙更偏向創新,構圖嚴謹、裝飾意味濃,一剪一裁都體現著‘有圖必有意,有意必吉祥’的美好寓意。”任懷儉老師向實踐團隊成員介紹道。

實踐隊員展示剪紙教學成果。史文林攝

“剪紙以前在農村很常見,我的外祖母和母親都會剪紙,那時候更實用,像小孩穿的貓頭鞋、虎頭帽、兜嘴兒,都需要先用剪紙做刺繡底樣。”受大人影響,任懷儉從小就對剪紙有著濃厚的興趣。

1983年,任懷儉從學校畢業,在太和縣文化館,他偶然間看到剪紙大師王家和的作品展覽並深受觸動,開始跟隨王家和系統學習剪紙技藝。

長期的藝術探索中,任懷儉始終堅守著自己的愛好與夢想,在剪紙藝術領域不斷取得新成就,積極參加各種剪紙比賽並取得榮譽,其中,《三英戰呂布》在全國剪紙邀請賽中榮獲二等獎。2019年,安徽省文化和旅游廳公布了第六批省級非物質文化遺產項目代表性傳承人,“任懷儉阜陽剪紙”名列其中。

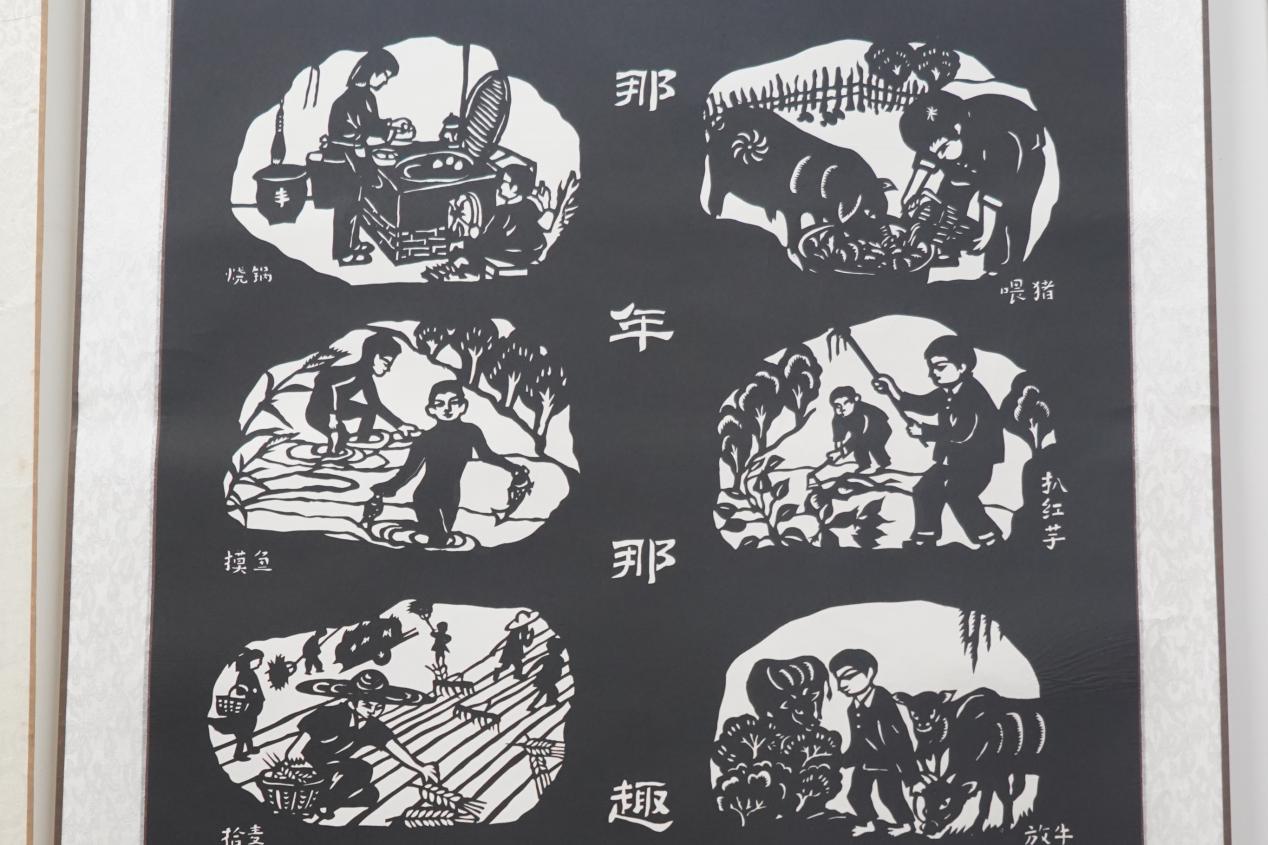

“這是我比較滿意的一幅獲獎作品。”任懷儉指著牆上裝裱好的作品《那年那趣》,喂豬、燒鍋、下河摸魚、滾雪球等生活場景,生動展現了上世紀七八十年代皖北農村的時代記憶。

任懷儉剪紙作品《那年那趣》。鮑申玏攝

2014年,太和縣開展“非遺進校園”活動,當民安路小學找到任懷儉,問其是否願意將這門非遺文化引入小學課堂,任懷儉欣然應允。自此,他一直活躍在剪紙教學一線,剪紙藝術也越來越多地進入孩子們的視野,得到大家的喜愛。

教學樓二樓的文化走廊裡,張貼著各式各樣的剪紙作品,每一張都體現了孩子們的獨特視角和豐富想象力。

任懷儉向實踐隊員介紹孩子們的比賽照片。史文林攝

今年20多歲的宮夢潔,是太和縣民安路小學的年輕教師,也是任懷儉的徒弟之一。談及太和剪紙的未來,她表示作為一名90后,自己熱愛剪紙藝術,也願意通過努力讓更多的人了解、學習剪紙藝術。她也堅信,在大家的共同努力下,一定會有越來越多的年輕人愛上並繼續傳承剪紙藝術。(龔小羽、王孫貊驪、韓敏、鮑申玏、史文林)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量