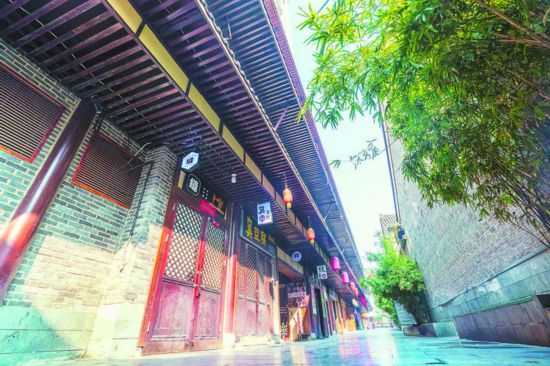

銀屏街廬陽八景畫廊。(資料圖)

罍街。

改造后的螞蟻塘巷。(資料圖)

撮造山巷,千年古巷變國潮新街。

撮造山巷手繪三國壁畫。

撮造山巷門面擔當“廬小胖”。

蝴蝶巷。

北油坊巷。

李府巷。

寬窄巷子

街巷,仿佛總是藏著份神秘與故事。兩牆之間,一段狹長路。一端踏過風塵仆仆的來路,一端奔向酬情滿懷的前程。街巷,以沉默的方式融化進每個人生長軌跡中。斑駁的碧瓦、龜裂的青石,是合肥這座城市的成長紋路﹔修葺的痕跡、仿古的建筑,是合肥這座城市的不忘初心。打卡一條條合肥版“寬窄巷子”,時光刻在街巷裡的每一道印記,都在講述著在“五高地一示范”的時代浪潮下,合肥的堅守與開放。

【合肥的街巷 滋味十足】

螞蟻塘巷

老城小巷藏驚喜

湊近了嗅上一嗅,能聞到巷口小吃攤的煙火味,也能聞到徽墨暈開的余香沁脾……合肥人是舍不下這些老巷子的。縱使它們如青蛇般盤旋在寬闊的柏油馬路邊﹔縱使每次路過或要側身、或要彎腰低頭,合肥人也決不肯輕易舍棄它們。“那哪能丟掉,幾輩人都是在這裡長大的。”至今守在螞蟻塘巷巷口的劉大爺,對巷子的感情和很多人一樣“說不清楚”。

“小時候捉迷藏在這裡,長大了上下班在這裡,人到中年送走雙親在這裡,老了也就習慣了在這裡。”在繁極一時的合肥市明光路汽車站對面的螞蟻塘巷,看似不起眼,歷史淵源卻可上溯到清朝康熙年間。根據《合肥市地名錄》中記載,螞蟻塘巷以螞蟻塘而得名。螞蟻塘相傳是清朝康熙年間廬州府在附近一帶興建“東關公館”(相當於現在很多單位的家屬樓)時公館后花園的一口水塘。一說,形狀像螞蟻,另一說,水塘中有座土墩上螞蟻成群壘筑蟻穴,因而得名“螞蟻穴塘”。

因為面對著明光路汽車站,許多外地人下車第一眼便能將這螞蟻塘巷的景致看個透徹,住在東邊的人對這條巷子都有著格外的依賴,清晨巷口的餛飩鋪、飯團車、豆腐腦不知喂飽了多少即將上班上學、奔赴“戰場”人的胃。攤鋪老板們熟練地制作著美味,對美食的期待也成全了大家出發的勇氣。

螞蟻塘巷整體是東西走向,東邊遍布美食,西邊卻連著滁州路交通樞紐、勝利路交通大樓,甚至一直往西能走到淮河路橋,連接起整個老城區的繁華。既有生活的朴實無華,又有休閑的燈紅酒綠,螞蟻塘巷裡窺見了無數行色匆匆的旅人,也撫慰了無數人焦躁的心。

現在螞蟻塘巷的南、北巷在沿用曾經青石磚的基礎上,採用“白+黑”的方式進行改造。對小巷兩側高聳的圍牆立面進行提升,將徽派建筑元素融入其中。曾經鏽跡斑斑的圍欄如今充斥著鐵藝氣息,花池綠化暗藏曲折,燈光折射中老城也別具生機。經歷了歷史文化元素的層層挖掘,在優化居民出行環境的同時,老巷延續著人們對歷史人文的記憶。

罍街 網紅街巷創意融合

在合肥的網紅街巷中,罍街總是榜上有名的。從小吃廣場到“中國特色商業街”,從“大雜燴”到中華傳統文化的集錦地,罍街的成長,順應著合肥的發展足跡。

初到合肥的人,大多不知“罍”字怎麼念,可對合肥人來說,“罍”可是老祖宗的手邊之物。“罍”是中國商周時代及春秋戰國時期的盛酒器皿,合肥人飲酒偏愛碰杯之后一飲而盡,這豪邁的酒桌之舉被稱為“炸罍子”。以“罍”為寓意,2013年,罍街在合肥正式亮相。

在各大休閑美食軟件的“合肥吃貨必去景點人氣榜”上,罍街始終排在前列。那一碗碗熱騰騰的湯面、軟糯香甜的糕點、清新滋補的藥湯、麻辣夠味的龍蝦,總能滿足“饕餮”們的味蕾之歡。外地游客若想迅速了解合肥市井什麼樣,罍街一定在選擇之內。

論小吃,罍街裡的土豆片、三孝口飯團、人參芍花雞、雞湯泡炒米、劉鴻盛餃面、豆粑、炸串等應有盡有﹔論特色,合肥的梨花巷、一人巷、飛騎橋巷等特色街巷在這裡濃縮成微型景點,逍遙津公園裡的大白象也在這裡復制還原﹔論新潮,音樂廠牌駐地、網紅雕塑、文創市集、直播基地等引領弄潮兒﹔論傳統,街上清一色的徽式建筑風格,糖人糖畫、面塑等非遺手藝在此延續,酒坊、醬坊、豆腐坊等合肥市井文化體驗地免費開放﹔論創新,街邊挂起一塊顯示屏,上面輪番直播著街上飯店的后廚情況,用現代科技守護著合肥人的食品健康……

除了美食,罍街裡最具合肥特色的大概是奶茶店門口的廬劇人物彩塑。《借羅衣》《討學錢》《觀畫》《休丁香》《十八裡相送》《花園扎槍》裡的6位主角被制成1米多高的彩塑,彩塑底座上刻著文字,向來往游客一一介紹廬劇經典。這些彩塑著羅衣、纏手帕、拂衣袖,眉目傳情,惟妙惟肖。

罍街上展示的最為精巧的傳統文化風物,莫過於問月亭裡的“安徽版滿漢全席”,將安徽各地名菜匯為一席,制成模型向游客展示。一張長桌鋪上黃綢,上面擺放著各式菜點,其中的合肥名菜佔比不少,連菜名都彌漫著廬州風味。“蜀山雪霽”是由薺菜香干涼拌而成,“肅靜回避”是道過橋排骨,“巢湖歡團”是肉圓團子,還有周公咸肉、三河水豆腐、三河米餃、中堂鹿筋、陶樓桃子、長豐草莓、漂洋過海長壽魚、面筋湯、涼拌馬蘭頭……這些模型菜色極佳,尤為逼真,在方寸間展示了徽菜文化的博大精深。

美味的碰撞,舌尖的盛宴,文化的傳承,藝術的魅力,科技的融合,讓罍街成為了合肥對外宣傳展示的靚麗名片。

【合肥的街巷 別具匠心】

傘廠巷 花樣街巷講述別樣合肥故事

傘廠巷西起天長路,北至鳳陽東路,全長約241米,處處存著文化氣息。

中國是世界上最早發明雨傘的國家,至今大概有3500多年的歷史,當時人們稱傘為“簦”。唐朝的造紙業十分發達,社會用紙廣泛。有的工匠在紙上涂桐油,制成能防雨的油紙傘,作為綾羅傘的補充,廣受歡迎。一時間,下雨人人舉紙傘的情景,在長安各地隨處可見。明代皇帝朱元璋,明文規定庶民不得用羅傘,隻可用紙傘。清代的民間,在廣東、福建等地大量制造黑布傘,行銷國外。

傘廠巷位於瑤海區三裡街,一處兼容工業與生活兩種風貌的老城區。住在三裡街的人大都參與過合肥城市最艱難的建設時期,也對這裡有著深切的故鄉之情。為本地人的生活點亮一些色彩,曾經的環衛宿舍小區傘廠巷先行一步。將過去具有歷史文化氣息的制傘廠及制傘歷史繪成牆繪,展示於道路邊的圍牆上。看見牆上一幕幕的制傘步驟,與之相關的記憶片段不禁浮現在三裡街人的腦海裡:上個世紀夏天工廠裡的花臉雪糕、車間中的半自動機床、軸承廠轉動的膠條和齊心協力建設家鄉的辛勤工作過往……

現在的傘廠巷西段用灰磚白牆結合了新徽派圍牆設計,圍牆牆體以白色打底,牆裙鋪貼徽派的文化磚,圍牆底部種植地被、花卉等植物。“在三裡街生活了快40年,鳳陽路菜市場、長江東大街都是家門口最熱鬧的地方。現在有了幾處這樣的文藝巷、文化亭,沒事帶著孫子來逛一逛長長知識,也是一件樂事。”

銀屏街

一街閱盡百年變幻

“碧波如練草如茵,萬古長淮二月春。落盡桃花風力軟,海潮先涌化龍鱗。”明朝詩人熊敬曾出游淮浦巷,當日微風輕拂,楊柳飄飄,漫步如茵綠草,熊敬看水波粼粼,心生感想,作此詩賦。他所見之景即是廬州八景之一的“淮浦春融”。

時光變遷,曾經的淮浦巷變成了如今的銀屏街,走過古井橋,跨越板橋河,徑直往裡走便是引人駐足流連的古街了。據史料記載,淮浦巷一帶曾為渡口集市,熱鬧十分。清道光二十三年,李鴻章由合肥入京應順天鄉試,在離鄉之前,他路遇淮浦巷,揮毫潑墨寫下“帆影波痕淮浦月,馬蹄草色薊門霜”的佳句。

新中國成立后,淮浦巷經過了若干次改造,1958年借巢湖銀屏牡丹的美好寓意更名為“銀屏路”,2015年,銀屏路改造,以“瑤海區生態歷史文化第一街”為定位,最終成為如今的銀屏街。

銀屏街,東臨明光路,西至淝濱路,全長762米,整條街以年代劃分為三個部分:淮浦春融段、巷陌芳蹤段、新都花雨段,以雕塑、景牆、花卉、仿古建筑等依次展現晚清、民國和現代的合肥民間風貌。走進銀屏街,古風古韻迎面襲來,花容街景映入眼帘。走完這條不足千米的街道,一刻鐘足夠。歷史長河中的百年變換,竟在這一條小街上供游人窺得一泓。

從淝濱路的入口出發,街口的臨河淮浦亭秀巧玲瓏,亭外楊柳隨風搖曳,竹葉簌簌,立於涼亭向西遠望,板橋河波光粼粼,十分晃眼。回想舊時的淮浦春融實景,應是入眼即畫,難怪引得數位文豪吟詩作賦。從涼亭沿街向東,匯鈺樓、剪紙坊、炒貨店、劉鴻盛餃面館、百年老店張順興號等老字號店鋪的仿清建筑古朴靜雅,門前的雕塑栩栩如生,再現了清時街頭的熱鬧:代書的捉刀人正為路人執筆,面攤老板從鍋裡盛出熱湯,食客揚起袖子大快朵頤,孩童從手藝人手裡接過冰糖葫蘆……

繼續前行,廬陽八景畫廊幽靜雅致,木舟、渡口、點將台在浮雕上重現。畫廊前還有一口狀元井,探頭一看,才知井中無水,僅是仿造。地磚上刻著“城東七子”和“廬州三怪”的詩句。在街巷牆上,晚清時的淮浦巷浮現石雕,縱深感極強,一時竟能以假亂真。

再向前,就是民國風格的花卉景觀、木樁花壇和特色商鋪,鮮花綠藤纏繞黑色鐵門,略有歐式風格,街邊的黃包車上常坐著拍照留念的游客。景花堂、藝術學堂、書吧、咖啡屋敞開半邊門,門內各有情調。巷陌芳蹤段最令人怡然自得的去處大概是被紫藤纏繞的鐵制涼亭。透過藤蔓的縫隙,陽光斑駁洒落,涼亭內的長椅上總是坐滿了人。在雲影和街聲中,二喬玉蘭、紫玉蘭、歐丁香、藤本月季、薔薇、紫薇、薰衣草彌漫著清香。

在新都花雨段,楓葉廣場、書報亭、亭廊等現代簡約風格的景觀小品和雨水花園、花境、三角楓、楓香、日本早櫻、美國凌霄等植物相互融合,構樹飄零下一地的落葉,完美將街景從民國風貌過渡至現代都市。在銀屏街盡頭,熊貓主題的公廁建筑新穎有趣,走進公廁,縈繞著一股淡香,地面干淨光亮,在細微之處可見合肥這座城市的文明風氣。

【合肥的街巷 包羅萬象】

主軸:淮河路步行街 市井生趣見逍遙

成都的“寬窄巷子”有著“中國特色商業步行街”“四川省歷史文化名街”的美譽,在合肥,如果說哪條街巷最能媲美成都的“寬窄巷子”,淮河路步行街當之無愧。這裡曾是合肥商業氣息的啟蒙地,自然也是老城區文化寶庫的聚集地。一條淮河路商業街為主,沿著含山路縱向衍生“非”字形輔街,每一條都有著自己的特色。中菜市熱鬧非凡,曾經的家長裡短,如今的老字號聚集地,呂霞涼皮、靜姐粥鋪……每家都是合肥匠人對美味的執著。

淮河路步行街的歷史可以追溯到三國時期。據稱,三國時期,曹操在淮河路東段北側筑教弩台教練強弩兵將﹔南朝梁武帝年間(502-549年),明教寺在蝴蝶巷初建﹔清朝同治年間,李鴻章及其家人在此聚居,史上還曾將此地稱為“李府半條街”。如今,明教寺、教駑台和李府仍在原地,承載著后人們對先輩的敬仰之情。

1993年,淮河路開始改造。1998年,淮河路東段拓寬改造,步行街逐漸成為集購物、旅游、文化、休閑、餐飲等功能為一體的現代文化商業步行街。2012年,淮河路步行街晉級為“中國著名商業街”。

淮河路步行街長920米、寬22米,東起合肥環城路,西至宿州路,總體格局為一軸三區十八巷:一軸為淮河路市井人文逍遙軸﹔三區為清代民國江淮建筑風貌區、現代中式建筑風貌區和當代建筑風貌區﹔十八巷有北油坊巷、飛騎橋巷、立志巷、東蝴蝶巷、西蝴蝶巷、李府巷、勤勞巷、明茂巷、避風塘巷、撮造山巷、鼓樓巷、二道巷、勞動巷、河濱園巷、油翁巷、五星巷、中堂巷、樹人巷。

淮河路步行街最不缺的就是人氣,人們常來購物和覓食,街道主軸是人們的主攻場所。而在主干道兩旁,那些長長短短的小巷仿佛躲開了都市的喧囂,各具特色,自持著一份市井生趣。

支巷:老巷新生

古巷裡有潮文化

市井巷陌裡總藏著探尋古風遺韻、邂逅繁華喧囂的契機。在步行街以北,一條“撮造山巷”聲名鵲起。一條頗負史韻的千年老巷,到精心改造后的國潮新街,曾經由筒子樓、沿街店鋪和陳磚舊瓦組成的小巷,如今換了新顏、變了天地,讓年輕人也有了走進歷史氣息的興致。撮造山巷是廬陽老城重要的歷史街巷,位於淮河路步行街北側,西起宿州路,東至北含山路,歷史底蘊深厚,可追溯到三國時期。

相傳,彼時一代梟雄曹操率披靡大軍屯兵合肥,部署揚州刺史劉馥在合肥擴軍備戰。劉馥讓士卒用簸箕撮土,挖成一個巨大的斛兵塘(合肥工業大學校園內),用來計量招兵買馬的數量。大量的土方等轉移到此處,漸漸形成撮造山。靠山吃山、靠水吃水,農耕文化世襲下的生存技能使得山上附近開始有了人家,經年累月,商貿四起,形成現在的撮造山巷。因此,在撮造山巷裡合肥最濃重的三國氣息成了追根溯源的文化底蘊,也成就了如今網紅街巷的探路指引。

為了滿足合肥人民日益增長的美好生活向往,老巷挺著千年之身迎來了“新生”。改造提升后的撮造山巷佔地面積達2246平方米,情景化面積達1059平方米,不同於主街的現代繁華,整條巷子在濃厚的國潮范兒之中。霓虹閃爍、匾額清韻,徽式傳統的檐瓦、木紋石磚的元素讓小巷浸透著皖風遺韻。巷子的招牌立面升級,手工藝搭配文藝清咖,扑面而來的便是滿滿的文藝國潮范兒。游客不禁紛紛點贊“古巷裡有潮文化,網紅街尋老歷史”!

從撮造山巷沿著步行街往東南邊走,目前正在改造的“勤勞巷”同樣是合肥人心目中的“寬窄巷子”。巷子連著環城路與九獅橋路,每一處都滿載著城市發展的縮影,走到這裡總能讓人記起孝子為母修橋的故事。巷子裡卻別有一番滋味,湘菜椒香、京鍋鮮香、川渝麻辣,老巷引入網紅店,市井氣息最中意的就是美食提升。每當踏入這條巷子,看看招牌店鋪裡忙碌的餐飲人,“勤勞巷”中“勤勞才能帶來美好生活”的寓意愈發彰顯。

步行街上的鼓樓巷最為顯眼,街口豎著一隻紅色大鼓,單是用手輕捶,就能發出“咚咚”鼓聲,略有磅礡氣勢。走進巷子,裡面的小吃攤依次排開,有壽司、咖啡等外國餐飲,還有手擀雞絲面、餛飩、糖葫蘆、鴨血粉絲、涼皮、脆皮年糕等中國民間小吃。

而在李府旁的李府巷大概是最不顯眼的巷子了。或許是因為一旁的李府大門過於氣派,另一旁的現代商鋪過於熱鬧,倒讓這特色小巷失了些引人注目的光彩。不過,走進李府巷,卻能發現這是步行街上最留有原始特色的小巷了。一進巷子,左側是三層仿古建筑,“德成當”的擬古場景十分生動:提著錢袋前來贖回典當物的男子站在當鋪門前,當鋪裡的賬房先生坐在窗口,撥弄著桌上的算盤。在立雕和浮雕的演繹下,李府旁的往日繁榮得以再現。據史料記載,李鴻章家族一共在合肥開了3家當鋪,其中規模最大的就是“德成當”。在“德成當”的浮雕旁,是臭豆腐店和面館等靠著美味積攢下口碑的私人店面,其中,無論春夏秋冬,臭豆腐店門前的風扇總是呼呼轉著,把一股帶著食香的“臭味”吹出小巷,吸引食客。

在淮河路步行街東段,明教寺矗立在高高的白階之上,東、西蝴蝶巷深藏兩旁。東、西蝴蝶巷僅有數十米長,仿古磚、蓮花石刻、香火台……巷中地磚上刻著蓮花和游魚的雕紋,十分別致。

當然,步行街上的“寬窄巷子”可不止這些,若要一一道來,怕是能說上許久。若想探尋合肥最本土的歷史和市井風貌,不妨在逛步行街之余,挨個探訪這些“寬窄巷子”,一定不虛此行。

寬窄街巷中,寬是人們埋頭前行的心,窄是歷史脈脈相傳的道。行在條條街巷中,為奮斗點亮一瞬放鬆。潛於窄小街巷間,撫摸青瓦灰牆的溫度喚醒記憶深處家國忠義的烙印。寬窄之間,參悟出的道理總能教會人們何以出發、以何為家。(孫皞乾 劉小容 高博)