合肥科学岛上,这群青年接连刷新世界纪录

在中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心,团队中控系统“95后”科研人员刘雪澄正在给“00后”研究生讲解中控系统操作规范。再过不久,这名研究生也将成为这里的熟面孔,在导师张俊研究员指导下,逐步接触到稳态强磁场实验装置高场磁体研制相关任务。

把时钟拨回33个月前。

2022年8月12日,入职刚满一个月的刘雪澄,协助同事共同完成了一项实验。直到周围研究人员开始拥抱欢呼,她才意识到,这是个大项目:由高场磁体技术青年创新先锋队(以下简称“青年创新先锋队”)研制的混合磁体产生了45.22万高斯的稳态磁场,刷新尘封23年的世界纪录。

近年来,青年创新先锋队在稳态强磁场领域不断取得自主研发的创新成果:2022年,混合磁体产生了45.22万高斯的稳态磁场,目前仍是全球范围内可支持科学研究的最高稳态磁场;2024年,水冷磁体成功产生42.02万高斯的稳态磁场,再次刷新世界纪录。

这支平均年龄不到35岁的“青年创新先锋队”,正在以青年之力,为中国科技发展注入新能量,助推强磁场技术发展迈上一个又一个巅峰。

日前,2025年度中国青年五四奖章个人(集体)入围名单公布,中国科学院合肥物质科学研究院高场磁体技术青年创新先锋队赫然在列。

强磁场促强科研

极低温、超高压、强磁场是当代科学前沿必争的三大极端实验条件。

地球磁场约为0.5高斯,无论是42.02万高斯还是45.22万高斯的稳态强磁场环境,都相当于地球磁场的80万至90万倍。

在强磁场实验环境下,物质特性会发生一定变化,科学家可以拿着“显微镜”发现物质新现象、研究物质新规律。在过去几十年里,全球科学家已在稳态强磁场条件下取得多项重大科学成果,研究领域覆盖物理、化学、材料、生物等学科。

房震检查混合磁体。受访者供图

“磁场越强,物质内部就会展现出越多可追踪、可探寻的规律,而我们现在所做的,就是为国内基础学科科学家提供更好的实验条件。”强磁场科学中心研究员、水冷磁体负责人房震介绍,随着稳态强磁场实验装置不断取得突破,为凝聚态物理、材料科学等领域提供了强大稳定的实验条件,国内研究者可以在合肥科学岛,享受到远超国外的实验环境。

稳态强磁场磁体分为三种类型,即水冷磁体、超导磁体以及由水冷磁体和超导磁体组合的混合磁体。其中,水冷磁体是科学家们最早使用的磁体类型,也是团队一手培养起来的“单打冠军”。

自2020年起,团队从磁体和电源、冷却系统等支撑系统入手,不断改进提升。青年创新先锋队33人团队,被分为磁体、电源、水冷、中控四个小组,在近六年的试验里经历过多次大大小小的失败,进行十多项技术创新后,提出了全新的导体结构、线圈设计思路和新型水冷磁体设计方案,合力保障稳态强磁场装置的建设与稳定高效运行。

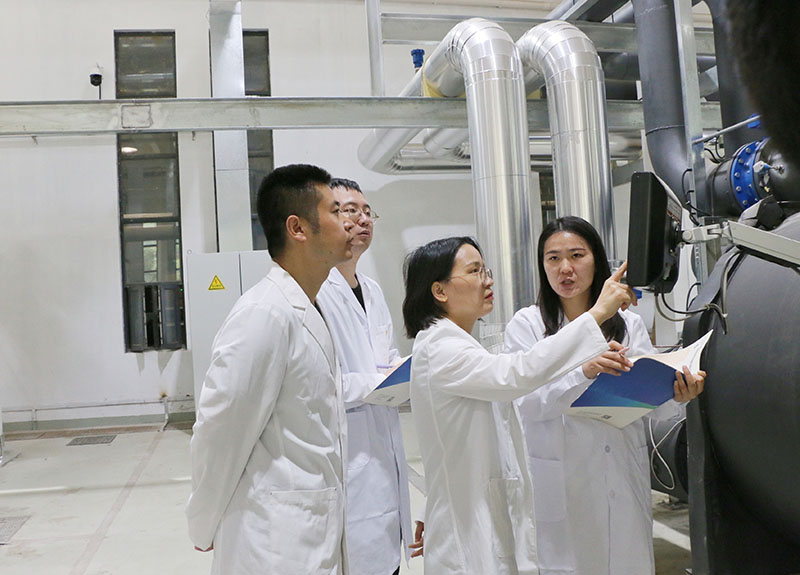

科研人员在水冷系统装备间。受访者供图

在稳态强磁场实验装置附近,两个巨大的罐体格外显眼。“这是水冷系统的蓄冷装置,作为冷源将磁体运行产生的巨大热量带走,也决定了高场磁体可以‘稳’多久。”团队水冷系统负责人唐佳丽介绍,按照最初设计,3000立方容积的蓄冷罐,能保障水冷磁体在20兆瓦(MW)功率下稳场运行3小时,但随着磁体用户对更长实验时间的迫切需求,我们必须探索适用于极端工况且更先进的水蓄冷技术,有效提升系统蓄冷量。“通过技术改造与创新,目前蓄冷容积已由3000立方提升至6000立方,可保障高场磁体在20MW功率下6小时的稳场运行。”唐佳丽说。

“青年”之间的传承

在科学岛上,谈起团队如今取得的两项“世界纪录”,不少科研人员都会这样说:我们是站在巨人的肩膀上搞科研。

大科学装置的建设运行不是一蹴而就的。

2007年,稳态强磁场实验装置获批立项成为“十一五”国家重大科技基础设施。此后十七年里,我国稳态强磁场建设经历了从“0”到“1”,从跟跑到领跑的转变。

王灿今年39岁,“岛龄”17年,目前是青年创新先锋队电源系统负责人。

“与从1到99相比,‘从0到1’的创业过程更难。”王灿是两个过程的亲历者,当初老一辈科研人员带着年轻人从零开始,一张一张画图纸、搞设计、做样机,一边实验一边调整设备参数,终于在2012年研制出第一代稳态强磁场实验装置。

这种“难”不仅是在技术攻关上,同样也在心态上。

最初跟随前辈一起做课题时,王灿也有过紧张和害怕,总担心自己负责的内容会出错。“与我的忐忑相比,发现问题时,老师反而会很兴奋,他们在‘捉虫’的过程中体验科研的乐趣。”这也让王灿在日后攀登高峰的过程中有了底气:科研中遇到问题解决问题是必然的,重要的是享受这一过程。

信心比黄金还珍贵,在科研中更是如此。“我们团队里很多90后、95后,慢慢他们也会有‘主人公意识’,成为挑大梁的人。”唐佳丽清晰地记得自己是何时开始萌发“主人公意识”,那是2018年水冷系统面临升级改造,关系到高场磁体未来可以运行更长机时的水蓄冷改造任务落在唐佳丽身上时,个人与团队,水冷系统与稳态强磁场实验装置,局部与整体,太多原先不曾思考过的内容一下子涌入到唐佳丽的脑子里,汇成一句话:那是一种清晰的责任感和使命感。

科研人员在讨论电源系统优化方案。受访者供图

如今,从前辈手中接过接力棒,房震、张俊、王灿和唐佳丽他们也成长为青年一代的“底气”,他们也希望把责任感和荣誉感传递下去:陪青年人不分昼夜地泡实验室、找方案,培养年轻人用系统眼光看待难题,会和年轻人一起爬高下低检修设备,会学习年轻人的爱好,培养默契。

这是青年从前辈处获得的经验传递,也是青年与青年之间的携手共进。

“下一步,我们将瞄准更高磁场进行攻关,建设更高磁场强度和更先进表征技术的下一代稳态强磁场大科学装置,打造原始创新策源地和新质生产力的源动力,支撑我国高温超导材料、新型电子材料、靶向药物、精密仪器和智能装备等相关技术突破和产业变革。”谈到青年创新先锋队未来的科研目标,房震如是说。

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量