合肥:城市更新 催生文化新空間

龍湖·車橋新界“花花世界”一景。(資料圖片)

廬州意庫一景。(資料圖片)

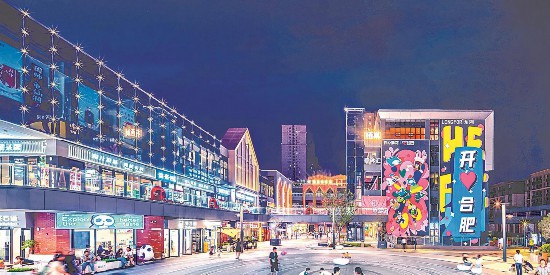

長江180街區一景。(資料圖片)

合柴1972家電故事館。(資料圖片)

合肥第四中學學宮、叉車廠廠房、科學島1號別墅……前不久,合肥市區第一批歷史建筑保護圖則公布,多座老建筑有了“量身定制”的保護方案。

與此同時,記者發現,近年來,諸如合柴1972文創園、長江180藝術街區、廬州意庫、龍湖·車橋新界等多個在老街區、老廠房基礎上改造而來的文旅街區、文創園區,將城市記憶與都市文化生活創新結合,正成為本地人願意游玩、外地人慕名“打卡”的“城市名片”。

與城共生“老建筑”披上“潮流裝”

這個夏天,合肥瑤海區83歲的市民韓福根既期待又興奮,自己工作了四十多年的老廠又打開了大門。昔日的斑駁舊址,被妥善修復提升,在璀璨燈光的映襯下,成為瑤海區集文化、潮流、時尚、藝術於一體的“新地標”—— 龍湖·車橋新界。

龍湖·車橋新界的前身是合肥車橋廠舊址。1951年,安徽省第一輛客車——“愛國號”從這裡駛出。車橋廠的老廠房是五六十年代蘇聯專家設計建造的紅磚建筑。“2020年8月,龍湖集團取得這片地塊時,這裡僅剩下4棟破舊的紅磚廠房。為留住城市記憶,我們邀請了中國十大室內設計師之一的謝柯親自操刀,耗時2個多月,採用全新設計的紅磚幕牆干挂體系進行二次設計,增加現代化的立面元素,使得建筑重獲新生。” 龍湖·車橋新界項目負責人湯鎮寧告訴記者。

在改造后的老廠房前,記者看到一座9個拱頂的連體建筑,其中最北邊保存比較完整的是一個外表看上去跨度約十米的大拱頂。廠房的屋梁採用中國古代橋梁建設中慣用的雙曲拱橋結構,並結合中國傳統的榫卯結構(兩頭凹凸槽的空心磚)構成穹頂屋面,沒使用一根鋼筋。

斑駁的紅磚瓦牆與弧形穹頂相得益彰,工業風與歷史感高度融合,震撼人心。而面對其他破損嚴重的廠房,項目方綜合採用了金屬線腳、幕牆、裝飾構架等手法進行修復,修舊如舊,從而延續廠區歷史記憶。

與車橋廠的更新升級相似,位於稻香村街道的南七文創中心,預計今年下半年將全面投入使用。原合肥叉車廠機電修理車間、熱處理車間、電鍍車間等3座老廠房作為合肥市第一批歷史建筑在這裡得到保留。

“如果不改造,這些破損建筑就是城市的疤痕,改造好了,就是城市的吸引力。”家住南七附近的李女士感嘆道。

歷史建筑、工業遺存展現了合肥近現代化進程,彰顯了合肥地域特色。記者從合肥市經信局獲悉,2018年,合肥市開展了市區歷史建筑、工業建筑及工業遺存全面普查工作,對市區30年及以上的1688處建筑物與構筑物進行全面普查,形成545處歷史建筑與工業遺存線索。合肥鋼鐵廠、廬江礬礦相繼入選國家工業遺產保護名錄。

隨著保護意識的提高、保護力度的加大,諸如原合肥車橋廠、叉車廠、柴油機廠、原省外貿倉庫等歷史建筑、工業遺存得以保留,在城市建設中,起到了凝固城市記憶,避免“千城一面”的重要作用。

業態置換 “舊記憶”滋長“新天地”

老建筑重獲新生,再次成為城市“新地標”。但如何充分發掘利用?記者在走訪中發現,不同的項目“各顯其能”。

作為合肥工業遺存改造最為成功的項目之一,合柴1972文創園在“文化+”的思路下,如今已成為“園區、景區、街區、社區”四位一體的文創空間,是合肥很多青年人必到的“打卡地”。

園區運營負責人喬治告訴記者,在園區內108家商戶中,文化創意類企業就有78家。開園以來,合柴1972文創園先后舉辦展覽、藝術活動800余場次,其中,在安徽首次展出或舉辦的數量佔比達1/3,園區日均接待游客達1萬人次。

“接觸車橋廠項目之初,我們就發現項目周邊兩公裡范圍內沒有大的商業街區。”項目推廣負責人朱文清告訴記者,目前,該項目60%至70%的商家為餐飲企業,其余包括了零售、休閑娛樂、教育等行業,這樣的業態首先滿足了周邊居民生活需求。

基於老廠房獨特的復古懷舊風格,項目特意引入了定位為主打年輕人潮流生活的文化IP。老廠房有的成為沉浸式城市劇場,有的變身德式風情酒吧,有的是太空主題健身場館……開業3天,該項目人流量即超過了21萬人次。

同樣在瑤海區,作為合肥市東部新中心十裡工業文明長廊起點端,互聯寶地徽園項目目前也進入招商階段。這裡將原合鋼五廠6幢老廠房進行改造,意在為合肥老工業基地轉型發展提供空間載體和配套服務,打造“新一代信息技術、智能硬件、數字創意”等產業聚集型園區。

記者了解到,還有一些歷史建筑、工業遺存改造后被用作博物館、城市歷史展館等用途。“歷史建筑改造后的經營業態,取決於多種因素。”瑤海區發改委副主任徐培認為,既要考慮大的城市規劃,也要結合居民需求、周邊環境要素等,隻有對這些因素做出綜合判斷后,才能對項目運營業態有所取舍。

創意加持 “硬骨頭”變身“香餑餑”

“相比於新建項目,工業遺存的改造要難多了。” 項目投資方——包河區合肥濱湖投資控股集團總經理李銳鋒告訴記者,濱湖集團接手合柴1972文創園項目時,沒有拿到一張建筑圖紙,老建筑的內部結構全部依靠后期勘測。

“市委市政府對合柴項目進行了‘一事一議’,多部門會商協作,有力保障項目的進行。”李銳鋒說。

前期改造資金投入大,回報周期長,不易引入社會資本,也是諸多工業遺存保護面臨的現實難題。合柴1972文創園由包河區國有企業按市場化“招拍挂”拿地,然后專門組建運營團隊邊改造邊運營。“像長江180藝術街區,就是由國資平台提前介入將園區基礎管網、廠房修繕完成后,再引入社會資本進行運營的。”瑤海區發改委相關工作人員告訴記者,老合鋼工業遺存建構筑物高爐區防腐除鏽項目,正是由政府投入4000萬元進行修復。

對於一些適合商業開發的項目,合肥市將歷史建筑同步納入上市地塊,在城市規劃中進行“肥瘦搭配”,吸引房地產開發商將歷史建筑作為商業項目的一部分進行改造利用。

由於目前合肥市尚未出台歷史建筑、工業遺存等方面的具體管理制度,同時,納入市級歷史建筑范疇進行保護的項目數量有限,對於每個項目中的老廠房是否保留、怎麼改、改多少、留多少,大多由項目單位自行決定。記者發現,部分項目存在著保護與開發失衡以及項目同質化等問題。

一位業內人士告訴記者,歷史建筑的更新改造有時會被認為是“難啃的硬骨頭”,這既與老建筑是否連片成規模有一定關系,也與項目運營團隊對合肥歷史文化的理解程度密不可分,需要運營團隊用創意加持,在傳承中創新。

“克服短期利益誘惑,努力挖掘每棟建筑中蘊藏的文化價值,是合柴1972文創園運營成功的秘訣之一。”李銳鋒表示,2019年,拿到土地之初,項目團隊僅用45天就打造出一個合肥文藝先鋒街區。

項目沒有大拆大改,基本還原當年合肥監獄的原貌,大大激發了人們的好奇心。同時,園區內的合肥家電故事館,用迷你蒸汽小火車、復古情景街、城市產業故事激起了人們的懷舊情緒,激起游玩的興致。而合肥當代美術館、時光展廳、圓堡等開展吸引“Z世代”的文創活動,使得這裡既有“老合肥”,也有“新故事”。

“我們原本計劃五年內不盈利,如今不到4年時間,項目已經做到收支平衡,比預想的要好很多。”李銳鋒告訴記者。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量