安徽太和“剪纸人”:一剪一裁显匠心 一刀一刻为传承

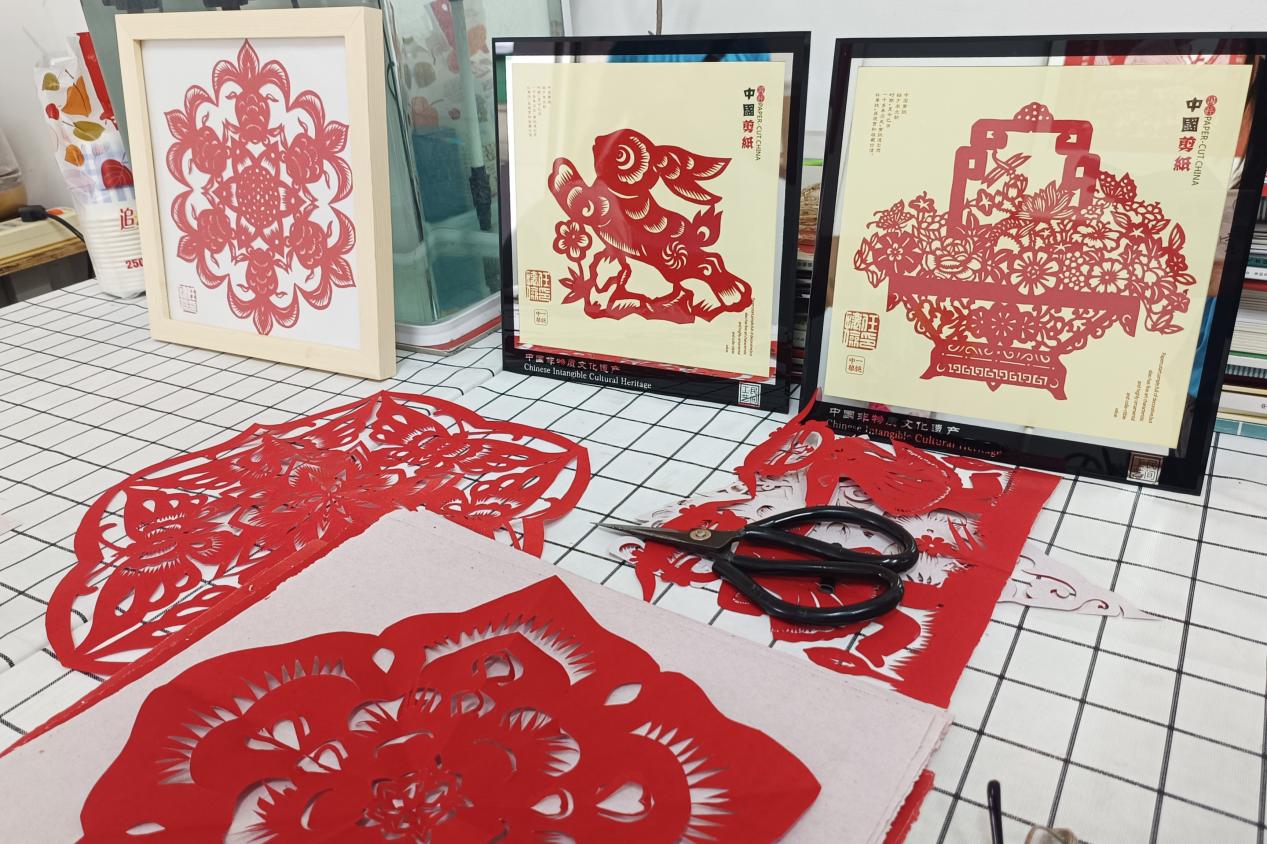

一沓红色的宣纸,几把大小各异的剪刀,一摞摞绘满图案的草稿,满墙的剪纸作品,安徽省级非物质文化遗产传承人任怀俭的创作室,小小空间里挤满了各种与剪纸有关的陈设。

近日,安徽师范大学新闻与传播学院的师生们走进安徽省阜阳市太和县民安路小学,了解任怀俭与阜阳剪纸的故事。

任怀俭办公室桌子上的陈列。鲍申玏摄

“我可以!我非常愿意!”2014年,民安路小学响应“非遗进校园”的政策,在学校开设剪纸课程,任怀俭立即就答应前来授课。

剪纸具有广泛的群众基础,2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。阜阳剪纸将南方剪纸的纤巧秀丽与北方剪纸的粗壮浑厚交融在一起,加上吸收其他民间艺术的诸多元素,形成了自己独特的艺术风格。

“阜阳剪纸更偏向创新,构图严谨、装饰意味浓,一剪一裁都体现着‘有图必有意,有意必吉祥’的美好寓意。”任怀俭老师向实践团队成员介绍道。

实践队员展示剪纸教学成果。史文林摄

“剪纸以前在农村很常见,我的外祖母和母亲都会剪纸,那时候更实用,像小孩穿的猫头鞋、虎头帽、兜嘴儿,都需要先用剪纸做刺绣底样。”受大人影响,任怀俭从小就对剪纸有着浓厚的兴趣。

1983年,任怀俭从学校毕业,在太和县文化馆,他偶然间看到剪纸大师王家和的作品展览并深受触动,开始跟随王家和系统学习剪纸技艺。

长期的艺术探索中,任怀俭始终坚守着自己的爱好与梦想,在剪纸艺术领域不断取得新成就,积极参加各种剪纸比赛并取得荣誉,其中,《三英战吕布》在全国剪纸邀请赛中荣获二等奖。2019年,安徽省文化和旅游厅公布了第六批省级非物质文化遗产项目代表性传承人,“任怀俭阜阳剪纸”名列其中。

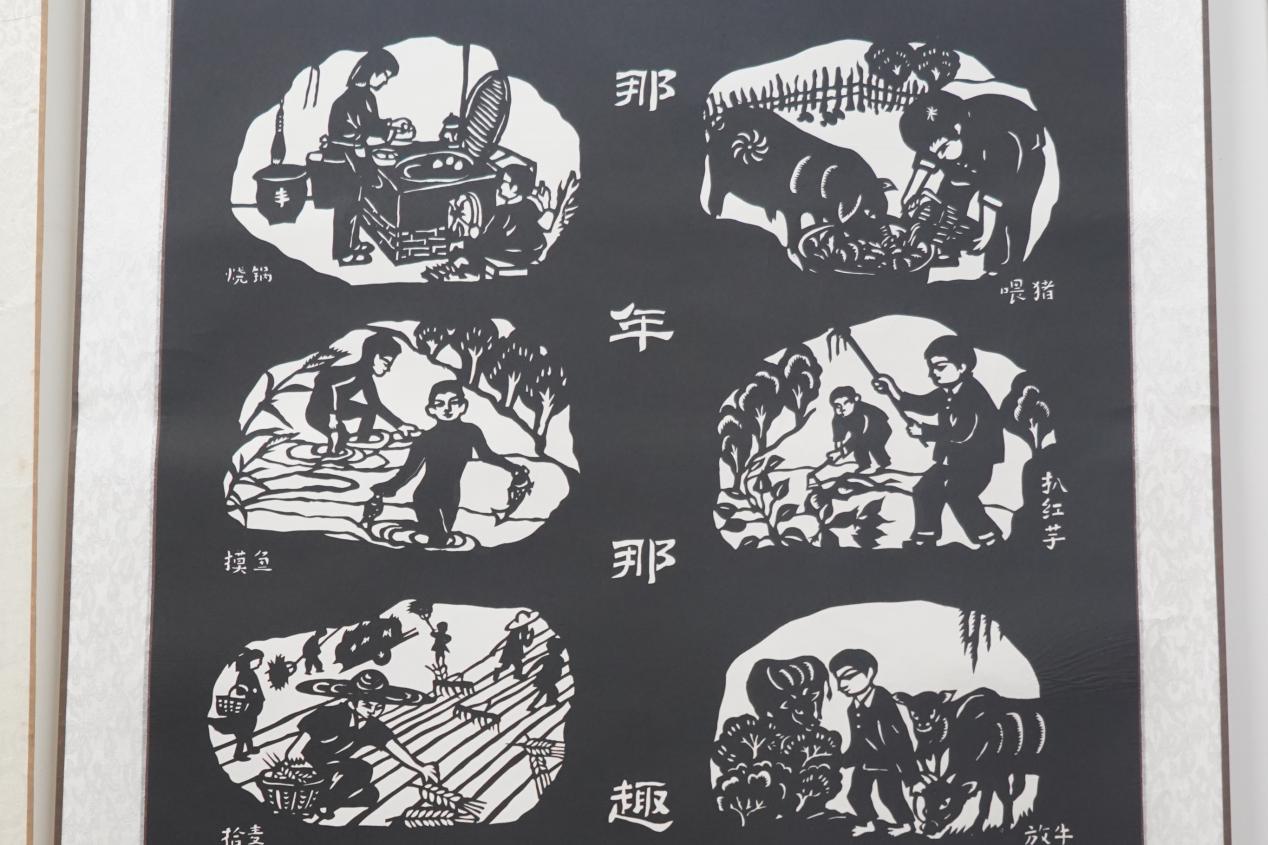

“这是我比较满意的一幅获奖作品。”任怀俭指着墙上装裱好的作品《那年那趣》,喂猪、烧锅、下河摸鱼、滚雪球等生活场景,生动展现了上世纪七八十年代皖北农村的时代记忆。

任怀俭剪纸作品《那年那趣》。鲍申玏摄

2014年,太和县开展“非遗进校园”活动,当民安路小学找到任怀俭,问其是否愿意将这门非遗文化引入小学课堂,任怀俭欣然应允。自此,他一直活跃在剪纸教学一线,剪纸艺术也越来越多地进入孩子们的视野,得到大家的喜爱。

教学楼二楼的文化走廊里,张贴着各式各样的剪纸作品,每一张都体现了孩子们的独特视角和丰富想象力。

任怀俭向实践队员介绍孩子们的比赛照片。史文林摄

今年20多岁的宫梦洁,是太和县民安路小学的年轻教师,也是任怀俭的徒弟之一。谈及太和剪纸的未来,她表示作为一名90后,自己热爱剪纸艺术,也愿意通过努力让更多的人了解、学习剪纸艺术。她也坚信,在大家的共同努力下,一定会有越来越多的年轻人爱上并继续传承剪纸艺术。(龚小羽、王孙貊骊、韩敏、鲍申玏、史文林)

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量