“最美科技工作者”劉東的AB面

在日前舉行的2025年“全國科技工作者日”安徽省主場活動上,中國科學院合肥物質院安徽光機所劉東研究員獲得“安徽省最美科技工作者”稱號。

“工作中,劉東有A、B兩個面。”熟悉他的人評價道,做學術,他一絲不苟,常常盯著激光雷達的觀測數據一盯就是幾個小時﹔做科普,他有趣隨和,通俗的講解和爽朗的笑聲頗具感染力。

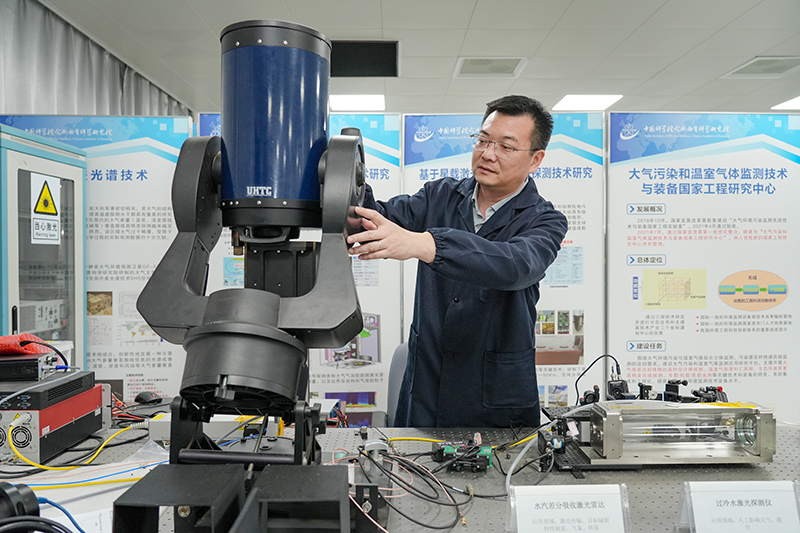

工作中的劉東。朱曉桐攝

初見劉東時,他正在為研究生講解GAONet建設和運行的相關知識。GAONet即由他和團隊主導構建的地基全球大氣觀測網絡。

記者了解到,GAONet的運行意義重大,主要體現在三個方面。

一方面,這是首個由中國自主研發、自主建設的全球大氣觀測網絡。觀測站配備的擁有自主知識產權的小型化氣溶膠激光雷達、全天空雲圖儀和降水天氣現象儀等觀測設備,突破了垂直廓線探測、全天時雲量自動化監測等技術瓶頸。值得一提的是,相關設備採用中文操作系統,“外國科學家紛紛‘抱怨’,問我們能不能開發一套英文操作系統?”劉東笑道。

另一方面,觀測網絡的建成,有助於國際科研合作的開展。網絡可實現對大氣成分、雲和氣象要素四維信息監測,這些數據將在相關國家、國際組織間共享,進而推動國際科研合作。

此外,之前的全球大氣觀測網絡布點多位於低緯度地區,而劉東團隊構建的則包括莫斯科等高緯度地區,有效補充了高緯度地區大氣相關數據。“未來,我們的觀測站點還將擴展至南美、歐洲的多個國家。”劉東表示,這樣一來,數據將更加豐富、更具價值。

一直以來,劉東及其團隊致力於激光雷達大氣探測技術及其應用研究。

“我們從最基本的彈性散射激光雷達探測技術做起,發展到拉曼、差分吸收、多普勒、高光譜分辨、側向散射探測,再到多種技術融合探測。”劉東透露,團隊掌握的激光雷達大氣探測技術主要應用於氣象觀測、環保監測及光波大氣傳輸研究。“其中,部分技術國內首創,在國際上不多見。”

這些年來,他和團隊研制的激光雷達走過了從地基到機載,再到星載的歷程。他所主持的航空遙感系統大科學裝置機載激光雷達研發、參與的我國第一顆激光雷達衛星預研和研發等工作,代表了國內該領域先進水平。

劉東為研究生講解GAONet相關知識。朱曉桐攝

據了解,他共計主持20余項國家級重大科研項目,發表150多篇高水平SCI/EI論文,獲得30余項國內外發明專利授權,是安徽省科學技術一等獎、安徽青年科技獎等多個獎項的獲獎者。

盡管成績斐然,但劉東沒有懈怠。在“AI+”的時代浪潮中,他開發出先進的人工智能反演算法,為大氣科學及氣候環境變化研究提供強有力技術支撐。

讓我們來看他的B面。

“大家知道嗎?同為影像學檢查,醫院中的X光和CT有何不同?”在一場走進校園的科普活動中,劉東先是引導學生們積極思考,再是用類比的方式給出答案。“X光檢查,就好比是把一本書壓平了拍照,只能看到一個面的情況。而CT檢查,則能看清書本的每一頁,也就是人體內部多個層面的情況。激光雷達就是採用了CT方式來探測大氣的分層結構。”他往往能把深奧復雜的科學問題,給學生通俗易懂地講明白。

在他看來,科普不僅能夠幫助公眾提高科學素養,還能吸引更多年輕人投身科研事業。“對於我們科研人員來說,某種程度上,做科普和做科研一樣重要。”

採訪結束,臨近下午6點,而劉東的工作還沒有結束。“明天,要去一所高校當研究生論文答辯評委,晚上得提前把論文過一遍。”此刻,他的工作狀態又回到了A面。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量