“科苑名匠”是怎樣煉成的?

近日,中國科學院第六屆“科苑名匠”發布活動在北京舉行,中國科學院合肥物質科學研究院光學精密儀器研制技術與工藝團隊獲此殊榮。“對我們而言,獲獎既是肯定,更是鞭策。”團隊負責人薛輝擲地有聲。

全系統僅有13個團隊獲獎,“科苑名匠”的含金量不言自明。隸屬於合肥物質院安徽光機所的這支“科苑名匠”團隊,是怎樣煉成的?對此,薛輝總結了三個關鍵詞。

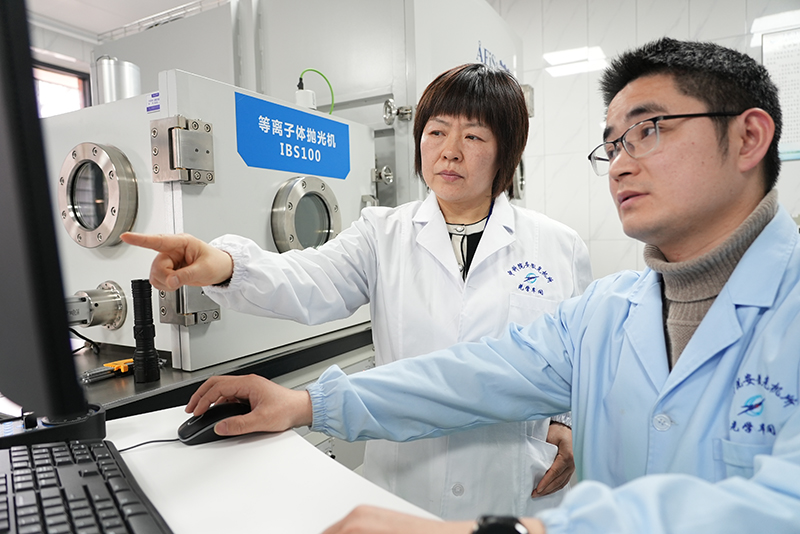

工作中的薛輝(左一)。合肥物質院供圖

第一個關鍵詞是“人盡其才”。

據了解,團隊多年來深耕光學精密儀器設計、光機元件加工、整機裝調與系統性能檢測評估等相關技術與工藝研究。“簡而言之,我們的工作就是把科學家對科研裝置的各種設想變為現實,相當於‘從0到1’。”薛輝說。

這一過程並非易事,大多數需要研制的科研裝置沒有可供參考的對象,完全是“摸著石頭過河”。攻堅克難,靠的是人才,關鍵在於實現“人盡其才”。

“我們團隊共有25人,平均年齡30多歲,從事的工作包括設計、制造、裝配集成、標定測試等,可以說,涵蓋光機系統硬件研制全流程。”於磊研究員告訴記者,為了最大限度挖掘、發揮“戰斗力”,團隊一方面結合個人興趣,為人才匹配合適崗位。另一方面,營造寬鬆工作環境,“討論問題時,我們不分上下級、不設置障礙。這樣一來,討論更加充分,難題也更容易破解。”

實踐証明,“人盡其才”成效顯著。本世紀初,團隊參與研制環境測量儀器“空氣子站”項目,負責望遠鏡系統的研制生產,此后多年,儀器不斷迭代,現已在全國投放1000多台套,起到了支撐科研、服務社會的作用。近些年來,團隊又把目光聚焦航天光學載荷。

光學精密儀器研制技術與工藝團隊。合肥物質院供圖

第二個關鍵詞是“勇攀高峰”。

時光軸拉回到2010年,團隊首次接觸航天光學載荷,“那時候,我們在這一領域就是‘小白’。”薛輝回憶,當年,安徽光機所接到搭載於高分五號衛星上的“大氣痕量氣體差分吸收光譜儀”研制任務,其中,光機結構的研制工作由團隊負責。

“如果說光學系統是‘眼球’,那麼結構系統就是保護‘眼球’的‘眼眶’。”薛輝解釋道,“眼眶”要保障“眼球”經受住衛星發射時產生的巨大力學沖擊和震動,還要確保光學系統在太空中長時間、高精度穩定運行。“一旦出現紕漏,不僅會耽誤既定科研任務的開展,也會給單位、國家造成不利影響和重大損失。”

勇攀航天高峰,其中的難度、付出此處按下不表。歷經8年、多位科研工作者接續奮戰……2018年5月9日2時28分,高分五號衛星——世界首顆實現對大氣和陸地綜合觀測的全譜段高光譜衛星成功發射,光學載荷成功運行。

這標志著安徽光機所順利完成在航天工程領域的“首秀”,也意味著團隊成員從“小白”成長為“行家”。

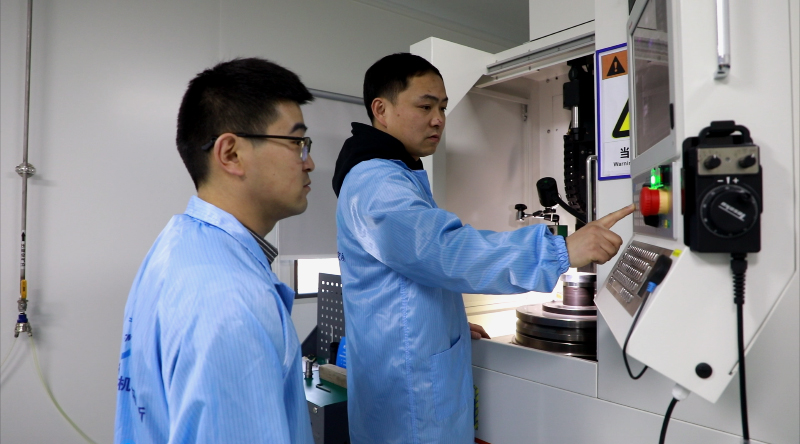

團隊正在做實驗。合肥物質院供圖

第三個關鍵詞是“博採眾長”。

做科研,不要“閉門造車”,而要“博採眾長”——這是團隊的一項共識。

近幾年,團隊積極參加由中國科學院直屬機關黨委指導、中國科學院工會委員會主辦的“搶佔科技制高點 錘煉技能促攻堅”為主題的職工技能大賽,憑借精湛的加工與裝配技藝,先后在首屆職工技能大賽中榮獲“數控銑加工”第一名和第三屆職工技能大賽“精密機械裝配”第一名,展現了卓越的技術實力和專業風採。

“通過參賽,我們認清了差距,學習到了兄弟團隊的長處。”帶隊參賽的高級工程師徐明明表示,“看到機械加工、裝配都拿過第一名后,我們團隊中的設計人員都憋著一股勁、躍躍欲試,立志在來年的職工技能大賽中,拿下設計細分領域的第一名。”

以賽促學、以賽促研的良好氛圍已然形成。

“對於光學精密儀器研制技術與工藝團隊來說,經過幾十年發展,已經到了從量變到質變的臨界點。”薛輝透露,團隊正承擔著三項航天光學載荷研制任務,將繼續發揮工匠精神,為航天事業貢獻科研力量。“當然,我們也會一以貫之地腳踏實地,這樣才能走得穩健、走得長遠。”

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量