合肥有個“包青天”

包公在這裡出生、成長、求學,病逝后歸葬故裡

位於合肥包公園的包孝肅公祠。通訊員 張恆 攝

包公園一角。通訊員 唐大雲 攝

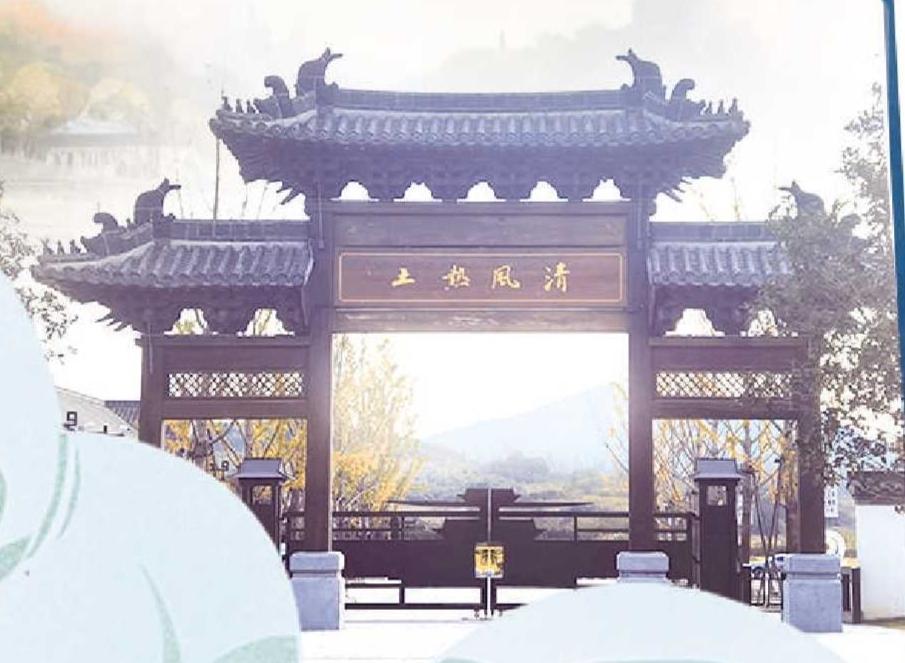

包公故裡文化園一景。記者 許蓓蓓 攝

11月10日,第十三屆安徽國際文化旅游節在黃山市舉行,吸引來自美國、俄羅斯、菲律賓、馬來西亞、日本等33個國家和地區的百余家旅行商參會。美輪美奐的安徽山水人文畫卷,吸引著世界的目光。這其中,歷史厚重、影響力深遠的“包公及其故事”,是安徽一張耀眼的文化名片。

目前,包公廟、包公祠遍布世界各地,包公文學已有英、法、西班牙、德、俄、日、韓等多國文字的翻譯作品面世。然而,許多人並不知道,包公的家鄉位於安徽肥東,包公在這裡求學、成長,度過了人生前38年的時光。作為包公故裡,肥東縣深度挖掘、傳播包公廉政事跡,打造特色廉潔文化品牌。

“肥東走出包公這樣流傳千古的人物,這是咱家鄉的驕傲”

京劇、黃梅戲、豫劇、秦腔、廬劇……前不久,一場由中共合肥市委宣傳部、合肥市文化和旅游局主辦的全國包公題材優秀節目展演精彩舉行,讓現場觀眾過足了包公戲癮。“以前一說起包公,我想到的總是‘開封有個包青天’。今天看了演出才知道,原來包公的家鄉在合肥。”來合肥旅游的重慶小伙嚴理表示,演出帶給他最大的收獲就是知道了“包公故裡”在安徽合肥。

肥東縣包公鎮,蜿蜒的盤山公路、靜謐的村庄在層林盡染中若隱若現,一座新建的佔地約90畝的包公故裡文化園就靜臥在這裡。行走在園內,參觀包公故居、一處處歷史遺存,千余年前的歷史畫面仿佛浮現在眼前。

這裡正是1024年前包拯的出生地。宋真宗咸平二年(公元999年)春,廬州的包村,也就是今安徽省肥東縣包公鎮的一戶官員家裡降生了一個男嬰。父親包令儀給孩子取名“拯”,字希仁,希望兒子能以“拯民”“拯世”為己任,“濟世人於水火,解生民於倒懸”。

近年來,作為包公出生地的肥東縣持續強化包公故裡品牌,不斷提升“包公”影響力。目前,規劃用地面積51000平方米、建筑面積8500平方米的包公故裡文化園已正式開園,這是可互動、可體驗、可娛樂的情景式文化旅游區。

“忠孝家源耕作本,詩書門第讀為先。”走進園內建筑面積約1400平方米、仿江淮傳統民居進行建筑布局的包公故居,步入由文史專家、安徽楹聯專家戴健撰聯的“世淵廳”內,包公家世源流、家族世系等資料圖文並茂映入眼帘。資料記載,包拯祖先為春秋時期楚國大夫,歷史上的忠臣典范。從春秋晚期至宋代,包氏家族以忠孝傳家、世澤延綿,良好的家風傳統奠定了包公成長的根基。

在包公故裡文化園,一系列經過復原、復建,與包公出生地相關的歷史遺跡,吸引著眾多游客前來參觀尋訪。荷花塘,原為包公家宅大門正前方的照面塘,據說為包拯父親包令儀所修建,塘中蓮藕雪白,甜脆“無絲”。花園井,原為包家后花園的水井,建於后周顯德年間,延續1000多年,至今仍在使用。此井又名曰“廉泉”,傳說中貪官污吏飲用后會口干舌苦,腹疼難忍。“肥東走出包公這樣流傳千古的人物,這是咱家鄉的驕傲!”正在園內參觀的市民蔣家華禁不住表示。

包公故裡文化園運營負責人張明明告訴記者,自今年以來,該園累計接待游客約33萬人次。最高峰一天接待游客量約1萬人次。“作為包公的出生地,這是地地道道的本地資源、旅游文化資源,具有唯一性、稀缺性和不可替代性。”安徽歷史文化研究中心主任翁飛介紹。隨著文化園的開園,“世界包公,故裡肥東”的品牌進一步打響。

“包拯在求學階段就懂得不能被人情私交所困擾”

“合肥有個包青天,鐵面無私辨忠奸。”今年10月中旬,台灣安徽同鄉會30余名祖籍安徽的台胞來到合肥包公園,齊刷刷唱起了改編的歌曲,滿懷對故土的熱愛。“包公謚號‘孝肅’,‘孝肅’所代表的忠、孝、廉精神,在兩岸民眾中廣受推崇、深入人心。”長期從事文化傳播工作的台胞慶正表示。

“包拯在求學階段就懂得不能被人情私交所困擾。”在包公故裡文化園,講解員所講述的一則《包公拒宴》故事令不少參觀者印象深刻。據傳,包公中進士前,曾在合肥求學,當地有一位富豪,很想結識這位青年才俊,多次邀請他與另一位李姓同學去家中赴宴,李姓同學覺得盛情難卻,但包公卻婉言謝絕。並正告李姓同學道:“彼富人也,吾徒異日或守鄉郡,今妄與之交,豈不為他日累乎?”

堅守正道、慎獨慎微、自守清操,是包拯立身處世的根本,更是家鄉故土孕育的優秀品格。在這片山清水秀、民風淳朴、文化底蘊深厚的土地上,“孝、廉、智、正、忠”的種子在年少的包拯身上萌發。《孝肅包公墓志銘》記載:“公幼挺然若成人,不為戲狎,長彌勖厲操守,不作私書,絕干請,慎交游,喜讀書,無所不覽,至於輔世康民,致君立節,可以訓臣人之失。”

園內,一尊高達6.3米的包公出仕主體雕像傲然挺立,呈現的是宋仁宗景祐四年(1037年)農歷二月,38歲的包公在安葬完父母、守孝完成后,離開家鄉走上仕途時的形象。隻見他穿著布衣、背著油紙傘,握著剛剛寫成的《明志詩》,目光如炬、神情堅定,滿腔抱負和壯志溢於言表。

包拯自幼便受到良好的傳統教育熏陶,並隨父游學四方,體察民情疾苦,立下了正直、忠孝的人生信條。年少時期,包拯來到廬州(今合肥)城內求學,遇到了他的人生導師劉筠。劉筠,北宋著名政治家、文學家,因不願與奸臣同朝為官,而請求外任到廬州擔任知州。因是廬州學子中的佼佼者,劉筠對包拯大為賞識,包拯便投身劉筠門下學習。劉筠的言傳身教、提攜、賞識,對包拯日后逐漸形成清廉公正、不附權貴等為官思想發揮了重要的作用。

“拯進士及第,以親老侍養。不仕宦且十年,人稱其孝。”“少有孝行,聞於鄉裡。”在包公故居“奉親廳”的一面牆上,鐫刻著北宋著名史學家、文學家司馬光、歐陽修等人對包拯的高度贊譽。關於包拯盡孝、不計功名侍奉雙親的故事,不僅在當地當時傳為美談,更是流芳后世。

天聖五年(1027年),28歲的包拯“一舉甲科,拜八品京官”,被授為大理評事(正八品)、知建昌縣(今江西永修)。后因父母老邁,不便長途奔波,遂上書肯辭。后改監和州(今安徽和縣)稅,但因父母“樂處鄉裡,不欲遠去”,包拯毅然決定離開仕途,返鄉歸養。接下來的數年間,包拯居住鄉裡盡力侍親,從日常飲食起居到出游散心,他都悉心料理。明道元年(1032年)前后,父母親先后去世,包拯在墓旁搭建茅屋,為父母實實在在守孝三年,做到了“廬墓終喪”。守孝期滿,他才在鄉鄰親友的屢次勸導之下,重返仕途。

樹高千尺,根深沃土。在包拯接下來26年的仕宦生涯中,先后擔任地方守臣、御史和諫官、三司官、監司官、軍政官等,但他始終初心不改,始終以忠、孝為立身之本,在“律人先律己,正身先正心”的高度自律中,堅決踐行“清心”“直道”的做人道德、為官准則,履職盡責、勤政愛民,為革除時弊、懲貪反貪、發展地方經濟等作出了卓越貢獻,成為中國歷史上的杰出人物、百姓交口稱贊的“包青天”。

“包公出生於合肥,成名於端州(今肇慶),揚名於開封。他為官26年,但在合肥老家一直生活到38歲才踏上仕途。可以說這38年奠定了他一生成長的思想基礎,形成了他基本的世界觀、人生觀、價值觀。”肥東縣委常委、宣傳部部長張道德表示。

“我們了解到合肥是包公的出生、成長和歸葬地,十分感動”

“正氣攝王侯,鍘惡除奸傳萬世﹔遺風昭日月,蜀山淝水慶重光。”“鐵面貯黃泉,清聲遠播,墓側猶張三寶鍘﹔赤心化紫氣,明鏡長懸,民間永念一青天。”……連日來,“合肥包公園”視頻號接連推出多期“讀園”視頻作品,對園內眾多楹聯匾額進行解讀。其中,在包公墓附近的一副副由知名書法家撰寫的楹聯,經過講解員的生動解讀,令許多網友感慨動容。

無論本地人、外地人,在合肥旅游必打卡的景點一定包含了老城區的蕪湖路72號——包公園。走進包公園,隻見園區內綠樹成蔭、清風徐徐,包公祠、包公墓、清風閣、浮庄等依河而建,在合肥老城區中形成了一塊古朴庄嚴的幽靜之所。其中,包公墓便是包拯及其家人的遷葬地。

嘉祐七年(1062年)5月13日,包拯在樞密院視事時突然得病,溘然長逝,終年64歲。宋仁宗親臨吊唁,輟朝一日,追贈禮部尚書,謚號“孝肅”。傳說由於包拯生前鐵面無私,得罪了不少貪官污吏,其后人為避免包公墓被盜挖,便採用疑塚等方式掩人耳目。因而,對於包公安葬在何處,歷來是眾說紛紜。直至1973年,這個近千年的歷史謎團終於得到了解答。

1973年,合肥文物部門對位於合肥市東郊大興集的包拯及其家族墓地進行清理,出土了包拯遺骨及其墓志銘,還有包夫人董氏及他們的兒子、兒媳及長孫的遺骨。包拯墓志上的3000余字,不僅記錄了其一生,還詳細敘述了其死亡時間及死后由河南運回故裡的過程。原來,包公去世次年,其女婿文效將其靈柩運回合肥,葉落歸根。經專家詳細考証並結合陪葬用品判斷,包公歸葬地位於合肥無疑。

老廬州城東南門外的護城河如今被命名為包河。包河中有一小洲,名為香花墩,曾是少年包公讀書的地方。后人在此修建了包公書院,逐漸演變為包公祠,並在晚清時期,由李鴻章捐資重建。數百年來,這裡成為合肥人供奉紀念包公的地方,一直香火不斷。1987年,合肥市將包公墓遷至附近,讓這位百姓愛戴、世人敬仰的清官長眠於此,與千年之前朗朗讀書聲遙相呼應。

新的包公墓專門請來中國著名古建筑學家潘谷西先生進行設計,佔地3公頃,建筑面積為1500平方米,主要建筑物有照壁、子母雙石闕、神道碑、石刻群、享堂、主墓、碑畫廊、附墓區、地下墓室、展覽館等。肅穆的仿宋建筑無處不透露出人們對這位“千古名臣”的敬重。在整個園區最后方的展覽館,人們可以通過圖片、文字、影像等方式了解包公墓挖掘、重建的全過程。

斯人已去,清名永存。1999年,為紀念包拯誕辰1000周年,合肥市在包公墓園與包公祠中間地帶又修建了清風閣等大型仿宋綜合性建筑群,以進一步弘揚包公及其廉潔精神。“一直以來,我們在河南聽說了包公的很多故事。來到安徽,我們了解到合肥是包公的出生、成長和歸葬地,十分感動。”來自河南的游客祝成文告訴記者。

“千百年來,包公廉潔公正、剛毅正直、不附權貴、鐵面無私的品格和精神,一直滋養后人身心,涵養社會風氣。”安徽師范大學歷史學院副院長韓家炳教授表示,誕生於安徽的“包公與廉潔文化”,既是歷史的,更是時代的。(記者 許根宏 許蓓蓓 豐 靜)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量